ENERGIE ET LUMIERE

V -LE DIAGRAMME HR

La classification des étoiles selon leur type spectral a servi à élaborer le diagramme HR des étoiles.

Rappels : Luminosité L = puissance totale rayonnée en Watts

Entre 1911 et 1913, les astronomes, Américain RUSSEL (1877-1957 ) et Danois HERTZSPRUNG (1873-1967) ont établi la relation entre classe spectrale et magnitude absolue en construisant le diagramme HR des étoiles.

On trouve les diagrammes « Température, M magnitude absolue » ou « Température, L luminosité ». Comme il n'est pas forcément facile de déterminer le type spectral d'une étoile, on peut aussi trouver le diagramme HR « couleur , L luminosité » dans lequel l'indice de couleur est porté en abscisse.

Par triangulation, par exemple, on sait déterminer la distance d'une étoile; On peut alors déterminer sa magnitude absolue M à partir de la mesure de sa magnitude apparente m ; L'analyse spectrale permet d' identifier sa classe spectrale ; On peut donc placer l'étoile sur le diagramme HR ! Il en découle alors de nombreux renseignements sur cette étoile.. On peut savoir si elle est tout juste née, si elle est adulte ou en fin de vie.

On peut établir le degré d'évolution atteint par des rassemblements d'étoiles (encore appelés amas stellaires ), attribuer à certains d'entre eux un âge de plusieurs milliards d'années, et à d'autres un âge de seulement quelques millions d'années.etc.

La découverte de Hertzsprung et de Russel, en réalisant ce diagramme, formidable « outil », a permis de pénétrer le secret de la vie des étoiles.

2) ALLURE DU DIAGRAMME

· En ordonnée, on reporte le rapport entre la luminosité de l'étoile et celle du soleil ; Ainsi la valeur 1 permet de repérer facilement notre soleil.

· En abscisse , on reporte la température de l'étoile en kelvin ce qui correspond aussi à son type spectral et à sa couleur , ce qui a été vu au paragraphe précédent.

· L'axe des températures est orienté vers la gauche historiquement, comme nous l'avons vu précédemment, du fait de la construction de la classification des étoiles.

Ainsi, les étoiles chaudes sont à gauches et les froides à droite.

3) DISTRIBUTION DES ETOILES DANS CE DIAGRAMME

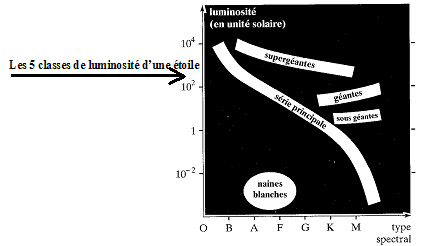

On constate que les étoiles ne sont pas réparties de manière uniforme dans ce diagramme, mais elles se regroupent en plusieurs zones :

Ce qui donne les 5 classes de luminosité : naines blanches, normales, sous-géantes, géantes et supergéantes· La grande majorité des étoiles (80%) se situe sur la diagonale du diagramme, appelée séquence principale (étoiles normales ou naines). Dans cette zone, il y a proportionnalité entre luminosité et température , ce qui n'a rien de surprenant : lorsque l'étoile est plus chaude, elle émet un rayonnement plus intense. (voir lumière émise par un corps chaud). En haut et à gauche, on trouve les étoiles très chaudes et très lumineuses (il y en a peu) et en bas à droite les étoiles froides et peu lumineuses ( beaucoup plus nombreuses).

· Au-dessus de cette séquence se situent des étoiles géantes , très lumineuses, mais relativement froides (entre 3 000 et 6 000K) : beaucoup plus brillantes que leur température ne permet de le prévoir.

· Au-dessous, les naines blanches , très chaudes mais peu lumineuses : ce sont des étoiles qui sont moins brillantes que leur température ne permettrait de le prévoir.♥ C'est la TAILLE de l'étoile qui détermine si elle est ou non dans la séquence principale :

4) TAILLE ET CLASSE DE LUMINOSITE

A une température de surface donnée correspond une certaine luminosité émise par unité de surface.

Plus la taille de l'étoile augmente, plus sa surface augmente et plus sa luminosité sera grande. La luminosité L augmente comme R2 et T4.

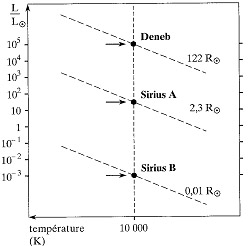

Une étoile de même température, de même type spectral, peut être géante et avoir ainsi une forte luminosité ou bien naine et avoir une faible luminosité. (Deneb, Sirius A et Sirius B ) Si on connaît la distance à laquelle elle se trouve, la mesure de sa magnitude apparente m permet d'avoir sa magnitude absolue M et de connaître L/L Θ et la placer sur le diagramme.

Sur le diagramme HR, toutes les étoiles situées sur la même ligne oblique ont un rayon du même ordre de grandeur: les étoiles des séries principales ont des rayons de l'ordre de 0,1 à 10 rayons solaires.

Les étoiles qui ont une luminosité trop forte pour leur température sont donc des étoiles très grosses, ce sont les géantes et supergéantes, elles ont des rayons de l'ordre de 1 000 rayons solaires

Celles dont la luminosité est trop faible pour leur température sont donc des étoiles de petite taille, on les appelle les naines blanches ; Elles ont des rayons de l'ordre de 1/100 rayons solaires.5) PARALLAXE SPECTROSCOPIQUE

Le diagramme HR peut servir à déterminer la distance d'une étoile :

Une étoile de distance inconnue peut être placée dans le diagramme HR quand on connaît son type spectral et sa classe de luminosité . On en déduit alors sa magnitude absolue M, donc sa distance à partir de la mesure de sa magnitude apparente m.

Cette méthode est imprécise à cause de la largeur des zones du diagramme HR où se localisent les différentes classes d'étoiles qui conduit à une erreur Δm = +/- 1 magnitude.

Elle est beaucoup plus précise si on l'utilise pour déterminer la distance d'amas stellaires.

6) EVOLUTION D'UNE ETOILE SUIVIE SUR LE DIAGRAMME :

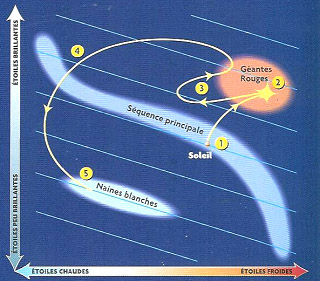

Le diagramme HR contient une foule d'informations, chaque étoile y a sa place, en fonction de sa taille et de sa luminosité de sa couleur donc de sa température. Mais sur ce diagramme, on lit également les divers destins des étoiles : On peut les suivre à la trace de la naissance à la mort :

Le chemin coloré ci-dessous en jaune, représente la ligne de vie de notre soleil :

Il passe les 9/10 ème de sa vie dans la séquence principale ( 9 milliards d'années sur 10) (1). Cette séquence est l'état le plus courant et le plus durable pour une étoile.

Il saute en (2) pour entrer dans sa vieillesse, en géante rouge, monstre éblouissant dilaté jusqu'à toucher Mars.

En (3) il s'est contracté, avant de se regonfler une dernière fois.

En (4) commence une interminable agonie qui l'amène au stade de naine blanche (5) , pauvre petite chose peu lumineuse, mais chaude, errant dans le cosmos.

FIN