| Mot |

Définition |

| N | L'une des 10 classes spectrales dans lesquelles on a rassemblé les étoiles appartenant à la nomenclature établie par l'observatoire de Harvard. Les étoiles de ce type présentent des bandes d'absorption des composants du carbone d'où leur nom parfoit d'étoiles carbonées. Leur température superficielle avoisine les 2000 K, et leur couleur est rouge. |

| Nébuleuse |  Toutes les images floues du ciel furent longtemps appelées nébuleuses. C'est ainsi que l'on parle encore de la nébuleuse d'Andromède qui fut la première appellation de l'objet découvert et qui est en fait la galaxie d'Andromède. Mais, les vraies nébuleuses sont des régions de gaz et de poussière dans une galaxie qui peut être observée optiquement. Toutes les images floues du ciel furent longtemps appelées nébuleuses. C'est ainsi que l'on parle encore de la nébuleuse d'Andromède qui fut la première appellation de l'objet découvert et qui est en fait la galaxie d'Andromède. Mais, les vraies nébuleuses sont des régions de gaz et de poussière dans une galaxie qui peut être observée optiquement. |

| Nébuleuse diffuse galactique (GN) |  Nuage irrégulier de gaz luminescent et de poussière qui tire sa luminosité d'une étoile chaude et brillante toute proche. Nuage irrégulier de gaz luminescent et de poussière qui tire sa luminosité d'une étoile chaude et brillante toute proche.

Zones de la Voie lactée où, sous l'action d'étoiles très chaudes (type O ou B), le gaz interstellaire se met à rayonner et la poussière réfléchit la lumière de ces étoiles. Elles se présentent par une alternance de taches irréguliaires de lumière et de plages sombres. |

| Nébuleuse obscure |  Nébuleuse formant une silhouette sombre car elle absorbe la lumière venant de derrière elle; également appelée nébuleuse en absorption. Nébuleuse formant une silhouette sombre car elle absorbe la lumière venant de derrière elle; également appelée nébuleuse en absorption.

Nuage interstellaire non lumineux mais apparaissant en contraste sur un fond d'étoiles dont il obscurcit et absorbe en partie le rayonnement (Ex. : nébuleuse Tête de Cheval). |

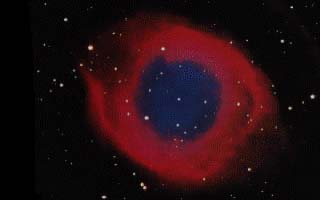

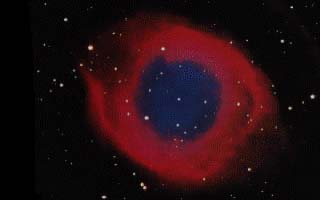

| Nébuleuse planétaire (PN) |  Coquille de gaz éjectée par une étoile, masse gazeuse luminescente de forme éllipsoïdale ou sphérique qui pourrait être le reste d'une ancienne nova. Coquille de gaz éjectée par une étoile, masse gazeuse luminescente de forme éllipsoïdale ou sphérique qui pourrait être le reste d'une ancienne nova.

Nuage de matières en expansion de forme elliptique ou circulaire. Au centre de ce nuage existe une étoile excitatrice qui le rend lumineux. Cette étoile est ce qu'il reste de l'étoile primordiale qui a donné naissance en explosant à ce nuage. Cette étoile résiduelle est souvent une étoile à neutrons. Ex. : nébuleuse de la Lyre, la Dumbell, la nébuleuse Hélix. |

| Nadir | L'opposé du zénith. |

| Naine |  Etoile de la séquence principale; par exemple, le Soleil. Etoile de la séquence principale; par exemple, le Soleil.

Etoile de petite dimension appartenant à la classe V. Les étoiles naines sont essentiellement situées dans la séquence principale du diagramme HR. Le Soleil est une naine du type G2V (Voir étoile naine).

Attention, il ne faut pas confondre les étoiles naines avec les étoiles appelées naines blanches ou naines brunes qui sont tous les deux des états de l'évolution stellaire complètement différents.

Pour plus d'information :

Étoile naine :http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89toile_naine |

| Naine blanche | Etoile de très faible luminosité de classe VII. Ce sont des étoiles qui se situent à un stade d'évolution après écroulement gravitationnel des couches externes. Leur densité est très élevée et leur matière comporte un gaz dégénéré d'électrons. Pesanteur et pression y sont très élevées.

Pour plus d'information :

Naine blanche : http://fr.wikipedia.org/wiki/Naine_blanche |

| Naine brune | Astre de type stellaire dans lequel la pression interne issue des réactions nucléaires reste insuffisante pour équilibrer la pression due à la gravitation. En fait, en raison de sa masse trop faible, la température et la pression en son cœur ne sont pas suffisantes pour démarrer ou maintenir les réactions de fusion nucléaire. Une naine brune est donc en quelque sorte une étoile avortée. Les naines brunes forment une classe d'astres originale, de masse intermédiaire entre les planètes et les étoiles.

Découverte d'une planète née comme une étoile

Pour la première fois, les astronomes ont acquis des indices forts montrant qu'un objet de masse planétaire pouvait se former suivant le même processus qu'une étoile. Ces indices, ils sont dans des clichés d'une naine brune située à 450 années-lumière dans la constellation du Taureau.

Obtenus avec les télescopes Gemini North et Hubble, les clichés révèlent que la naine brune 2MJ044144, d'une masse équivalant à 20 fois celle de Jupiter, est accompagnée d'un objet plus petit qui gravite à 3,6 milliards de kilomètres.

Le petit astre, appelé 2M044144, aurait une masse de 5 à 10 fois celle de Jupiter. Il s'agit donc d'une planète. Mais le plus intéressant, c'est son âge : pas plus d'un million d'années. Or, cela exclut qu'il soit né par accrétion de poussière et de gaz au sein d'un disque entourant la naine brune.

Car ce processus de formation "classique" des planètes prend beaucoup plus de temps. En outre, un disque éventuellement formé autour de la naine brune n'aurait pas eu assez de matière pour permettre l'accrétion d'une aussi grosse planète rapidement.

Des planètes peuvent donc se former par le même processus d'effondrement gravitationnel d'un nuage de gaz qui conduit à l'apparition des étoiles, concluent les auteurs de la découverte, menés par Kevin Luhman, de Pennsylvania State University (États-Unis).

Pour plus d'information :

Naine brune : http://fr.wikipedia.org/wiki/Naine_brune |

| Nanomètre | (Nm) Unité de mesure que l'on emploie à la place du micron ou micromètre et de l'Angström. Vaut 10-6 mm.

Pour plus d'information :

Bureau International des Poids et Mesures : http://www.bipm.fr/ |

| Neptune |  Gravitant à 4,5 milliards de kilomètres du Soleil, sur une très longue orbite quasi circulaire qu'elle parcourt en presque 165 ans, Neptune est la plus lointaine des quatre planètes géantes du système solaire. Elle tourne rapidement sur elle même en 16,1 heures. Elle est entourée d'anneaux. Elle est accompagnée de nombreux satellites. Par son diamètre (voisin de 50 000 km), sa masse (17 fois celle de la Terre), sa structure et sa composition chimique, elle s'apparente plus particulièrement à Uranus. Gravitant à 4,5 milliards de kilomètres du Soleil, sur une très longue orbite quasi circulaire qu'elle parcourt en presque 165 ans, Neptune est la plus lointaine des quatre planètes géantes du système solaire. Elle tourne rapidement sur elle même en 16,1 heures. Elle est entourée d'anneaux. Elle est accompagnée de nombreux satellites. Par son diamètre (voisin de 50 000 km), sa masse (17 fois celle de la Terre), sa structure et sa composition chimique, elle s'apparente plus particulièrement à Uranus.

Pour plus d'information :

Neptune, la dernière planète : http://www.astropolis.fr/articles/etude-du-systeme-solaire/Neptune/astronomie-neptune.html |

| Neutrino | Particule élémentaire neutre (dépourvue de charge électrique), de masse très petite appartenant à la famille des fermions légers : les leptons au même titre que l'électron et le muon.

Pour plus d'information :

Neutrino : http://fr.wikipedia.org/wiki/Neutrino |

| Neutron | Particule élémentaire dépourvue de charge électrique qui, avec les protons, constitue, à l'exception de celui de l'hydrogène, le noyau des atomes.

Pour plus d'information :

Neutron : http://fr.wikipedia.org/wiki/Neutron |

| Neutron (étoile à) | Etoile petite (20 km de diamètre), dense (un milliard de tonnes par centimètre cube), resultant de l'effondrement d'une étoile de masse relativement élevée, après avoir passé le stade de supernova.

Pour plus d'information :

Les étoiles à neutrons : http://www.astropolis.fr/articles/les-objets-du-ciel/les-etoiles-a-neutrons/les-etoiles-a-neutrons.html |

| Newton | Unité de mesure de force dans le système international. Symbole : N.

Pour plus d'information :

Bureau International des Poids et Mesures : http://www.bipm.fr/ |

| Newton (loi de la gravitation universelle de) |  Loi tirée de l'observation du mouvement des corps célestes, qui détermine la force du type gravitationnel qui s'exerce entre deux corps de n'importe quelle nature. Elle établie que, entre deux corps, s'exerce une force d'attraction proportionnelle au produit des masses et inversement proportionnelle au carré de leur distance. Une telle force est appelée force gravitationnelle. Loi tirée de l'observation du mouvement des corps célestes, qui détermine la force du type gravitationnel qui s'exerce entre deux corps de n'importe quelle nature. Elle établie que, entre deux corps, s'exerce une force d'attraction proportionnelle au produit des masses et inversement proportionnelle au carré de leur distance. Une telle force est appelée force gravitationnelle.

F = ( k . m . m' ) / r2 avec k = 6,67 . 10-11

Pour plus d'information :

Loi universelle de la gravitation : http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_universelle_de_la_gravitation |

| NGC | Initiales précédant les numéros des objets enregistrés dans le catalogue de nébuleuses et d'amas publié par J.L.E. Dreyer en 1888 (New General Catalogue). |

| Niveau d'énergie | En mécanique quantique, chacune des valeurs discrètes (non continues) que peut peut assumer l'énergie dans un système microscopique.

Pour plus d'information :

Niveau d'énergie : http://fr.wikipedia.org/wiki/Niveau_d%27%C3%A9nergie |

| Noeuds | Points où l'orbite d'une planète ou d'un satellite coupe respectivement l'écliptique ou l'équateur. Le noeud ascendant et le noeud descendant sont respectivement les points où passe la planète quand elle va du sud au nord et du nord au sud.

Eléments d'un mouvement orbital; ce sont les points d'intersections de l'orbite avec un plan de référence qui est soit le plan de l'écliptique pour les planètes ou soit le plan de l'équateur pour les satellites. |

| Nombre atomique | Le nombre atomique ou numéro atomique (Z) est le terme employé en chimie et en physique pour représenter le nombre de protons du noyau d'un atome (Voir noyau atomique).

On a la formule suivante :

A = Z + N

avec A le nombre de masse (nombre de nucléons),

Z le numéro atomique (nombre de protons) et

N le nombre de neutrons.

Pour plus d'information :

Numéro atomique : http://fr.wikipedia.org/wiki/Num%C3%A9ro_atomique |

| Nombre de masse | Le nombre de masse (A) est le terme employé en chimie et en physique pour représenter le nombre de nucléons du noyau d'un atome (Voir noyau atomique).

On a la formule suivante :

A = Z + N

avec A le nombre de masse (nombre de nucléons),

Z le numéro atomique (nombre de protons) et

N le nombre de neutrons.

Pour plus d'information :

Nombre de masse : http://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_de_masse |

| Nombre de Wolf | Du nom de l'astronome Suisse Wolf (Rudolf) (1816-1893). Rapport entre le nombre de taches solaires et le nombre de groupes de taches. A été pendant longtemps le seul élément servant à l'étude de l'activité solaire. |

| Nord | L'un des quatre points cardinaux. C'est l'intersection du méridien astronomique avec l'horizon, par rapport au zénith, et dans la partie opposée au pôle sud. |

| Nouvelle Lune | Phase lunaire au cours de laquelle le disque de la Lune est complétement obscur car en conjonction avec le Soleil. |

| Nova | Etoile qui explose; son éclat augmentant brusquement et temporairement de 10 à 15 magnitudes. Les novae se divisent en novae naines, en novae normales et en supernovae. Les novae naines et normales sont généralement constituées de deux étoiles très rapprochées: ce sont des étoilesdoubles du même type que celles qui forment les étoiles à rayons X, où l'un des deux astres est condensé (1 cm3 <=> 10 T). Un couple ainsi formé est le siège des phénomènes suivants: jet de gaz émis par l'atmosphère de l'astre le plus grand, formation d'un disque d'accrétion autour de l'étoile condensée et d'une tache chaude, le hot spot, dans la zone d'impact du jet de gaz sur le disque d'accrétion. La matière du disque peut parfois tomber sur l'astre condensé. Etant donné que le gaz qui le constitue atteint au moment de l'impact une température très élevée, il se produit des réactions qui déclenchent une forte émission d'énergie lumineuse. Comme le phénomène ne concerne qu'une couche superficielle de l'étoile, sa durée est de quelques jours, une semaine, ou même quelque fois moins, après, l'astre retrouve son éclat normal. Les étoiles qui connaissent ce phénomène sont appelées novae naines ou étoiles du type U Geminorium, d'après le nom de l'étoile U de la constellation des Gémeaux, où le phénomène est particulièrement net. |

| Noyau | Partie centrale d'un astre plus ou moins active où se produisent des réactions thermonucléaires (étoiles) ou radiatives (planètes) entretenant une température interne. |

| Noyau atomique | Partie centrale de l'atome qui en détermine presque totalement la masse. Le noyau est constitué de protons et de neutrons (dits nucléons). Chaque noyau est caractérisé par un numéro atomique Z (nombre de protons), et par le nombre de masse A (nombre de nucléons). |

| Noyau comètaire |  Partie centrale de la comète entourée de la chevelure et où se concentre la plus grande partie de la masse. Comme elle est constituée de matière rocheuses, métalliques, de gaz à l'état solide, de poussières, au contact du vent solaire, des poches internes de gaz se forment et explosent, éjectant dans l'espace matière et gaz qui constituent la queue de la comète. Partie centrale de la comète entourée de la chevelure et où se concentre la plus grande partie de la masse. Comme elle est constituée de matière rocheuses, métalliques, de gaz à l'état solide, de poussières, au contact du vent solaire, des poches internes de gaz se forment et explosent, éjectant dans l'espace matière et gaz qui constituent la queue de la comète.

Pour plus d'information :

Comète : http://fr.wikipedia.org/wiki/Com%C3%A8te |

| Nuage | Amas de matière interstellaire de densité supérieure à la densité moyenne de l'espace intergalactique. Ils constituent les formations appelées nébuleuses obscures ou globules. |

| Nuage d'Oort | (Du nom de l'astronome néerlandais Jan Hendrik Oort) Théorie avancées en 1950 selon laquelle une région de l'espace située aux confins du système solaire à une distance évaluée entre 40 000 et 100 000 unités astronomiques serait un véritable "réservoir" à cometes. Il en contiendrait environ 100 milliards. Celles-ci déstabilisées par des fluctuations gravitationnelles se décrocheraient et plongeraient dans l'espace interplanétaire.

Pour plus d'information :

Le nuage de Oort : http://www.astropolis.fr/articles/etude-du-systeme-solaire/Nuage-de-Oort/astronomie-nuage-de-oort.html |

| Nucléon | Terme par lequel sont désignés les constituants des noyaux atomiques, c'est-à-dire le proton et le neutron. |

| Nucléosynthèse | Création de nouveaux éléments par réactions nucléaires. Un exemple est donné par la conversion thermonucléaire de l'hydrogène en hélium au coeur des étoiles de la séquence principale. Il existe deux processus principaux appelés "chaîne proton-proton" et "cycle du carbone" (en réalité carbone/azote). |

| Nuit | Intervalle de temps entre le coucher et le lever du Soleil. |

| Numéro atomique | (Voir nombre atomique). |

| Nutation | Petit mouvement giratoire décrit très lentement par l'axe de rotation de la Terre et qui se superpose à la précession lente et réguliaire. Ce phénomène est dû aux changements de position du plan de l'orbite lunaire. Elle a pour conséquence le déplacement de l'axe des pôles qui dessine ainsi de petites ellipses dont les axes mesures 18,5" et 13,7" et qui sont parcourues en 19 ans environ. |

Toutes les images floues du ciel furent longtemps appelées nébuleuses. C'est ainsi que l'on parle encore de la nébuleuse d'Andromède qui fut la première appellation de l'objet découvert et qui est en fait la galaxie d'Andromède. Mais, les vraies nébuleuses sont des régions de gaz et de poussière dans une galaxie qui peut être observée optiquement.

Toutes les images floues du ciel furent longtemps appelées nébuleuses. C'est ainsi que l'on parle encore de la nébuleuse d'Andromède qui fut la première appellation de l'objet découvert et qui est en fait la galaxie d'Andromède. Mais, les vraies nébuleuses sont des régions de gaz et de poussière dans une galaxie qui peut être observée optiquement. Nuage irrégulier de gaz luminescent et de poussière qui tire sa luminosité d'une étoile chaude et brillante toute proche.

Nuage irrégulier de gaz luminescent et de poussière qui tire sa luminosité d'une étoile chaude et brillante toute proche. Nébuleuse formant une silhouette sombre car elle absorbe la lumière venant de derrière elle; également appelée nébuleuse en absorption.

Nébuleuse formant une silhouette sombre car elle absorbe la lumière venant de derrière elle; également appelée nébuleuse en absorption. Coquille de gaz éjectée par une étoile, masse gazeuse luminescente de forme éllipsoïdale ou sphérique qui pourrait être le reste d'une ancienne nova.

Coquille de gaz éjectée par une étoile, masse gazeuse luminescente de forme éllipsoïdale ou sphérique qui pourrait être le reste d'une ancienne nova. Etoile de la séquence principale; par exemple, le Soleil.

Etoile de la séquence principale; par exemple, le Soleil. Gravitant à 4,5 milliards de kilomètres du Soleil, sur une très longue orbite quasi circulaire qu'elle parcourt en presque 165 ans, Neptune est la plus lointaine des quatre planètes géantes du système solaire. Elle tourne rapidement sur elle même en 16,1 heures. Elle est entourée d'anneaux. Elle est accompagnée de nombreux satellites. Par son diamètre (voisin de 50 000 km), sa masse (17 fois celle de la Terre), sa structure et sa composition chimique, elle s'apparente plus particulièrement à Uranus.

Gravitant à 4,5 milliards de kilomètres du Soleil, sur une très longue orbite quasi circulaire qu'elle parcourt en presque 165 ans, Neptune est la plus lointaine des quatre planètes géantes du système solaire. Elle tourne rapidement sur elle même en 16,1 heures. Elle est entourée d'anneaux. Elle est accompagnée de nombreux satellites. Par son diamètre (voisin de 50 000 km), sa masse (17 fois celle de la Terre), sa structure et sa composition chimique, elle s'apparente plus particulièrement à Uranus.  Loi tirée de l'observation du mouvement des corps célestes, qui détermine la force du type gravitationnel qui s'exerce entre deux corps de n'importe quelle nature. Elle établie que, entre deux corps, s'exerce une force d'attraction proportionnelle au produit des masses et inversement proportionnelle au carré de leur distance. Une telle force est appelée force gravitationnelle.

Loi tirée de l'observation du mouvement des corps célestes, qui détermine la force du type gravitationnel qui s'exerce entre deux corps de n'importe quelle nature. Elle établie que, entre deux corps, s'exerce une force d'attraction proportionnelle au produit des masses et inversement proportionnelle au carré de leur distance. Une telle force est appelée force gravitationnelle.

Partie centrale de la comète entourée de la chevelure et où se concentre la plus grande partie de la masse. Comme elle est constituée de matière rocheuses, métalliques, de gaz à l'état solide, de poussières, au contact du vent solaire, des poches internes de gaz se forment et explosent, éjectant dans l'espace matière et gaz qui constituent la queue de la comète.

Partie centrale de la comète entourée de la chevelure et où se concentre la plus grande partie de la masse. Comme elle est constituée de matière rocheuses, métalliques, de gaz à l'état solide, de poussières, au contact du vent solaire, des poches internes de gaz se forment et explosent, éjectant dans l'espace matière et gaz qui constituent la queue de la comète.