In questo periodo di mezz'Estate transita

allo zenit, a partire dalla prima parte della notte, la costellazione di

Ercole.

Si tratta di una delle costellazioni più vaste in assoluto del firmamento:

è, infatti, la quinta per estensione. I suoi margini, in declinazione,

vanno da oltre 50° N fin quasi a toccare l'equatore celeste, arrivando

a 4° N ed in ascensione retta coprono un intervallo che va da 15h50'

fino a sfiorare il meridiano a 19h.

Non essendo formata da stelle particolarmente brillanti,

non costituisce un insieme appariscente. Le quattro stelle, di magnitudini

comprese tra la terza e la quarta, eta,

zeta,

epsilon e pi

formano il gruppo più facilmente riconoscibile della costellazione

e costituiscono l'asterismo a forma di trapezio detto "chiave

di volta" (keystone dagli anglo-sassoni). Da questo si

può partire per individuare le altre stelle che formano la costellazione

ed in particolare beta (Kornephoros),

la più brillante, di magnitudine 2,8, il ginocchio sinistro di Ercole.

|

| Figura 1. La costellazione

di Ercole, tratta da una foto ripresa da Till Credner e Sven Kohle degli

Istituti Astronomici dell'Università di Bonn. Le due aree evidenziano

la collocazione di M13 ed NGC6207, in basso, tra eta e zeta, e di

M92, più in alto, a nord di pi Her. Gli ingrandimenti delle due

aree sono stati realizzati utilizzando due immagini del Digital Sky Survey

(DSS) tratte dal Palomar Observatory Sky Survey di seconda generazione

(POSS-II), per quanto riguarda quello sulla destra, e dal DSS del POSS-I

per quello in alto. |

Gli oggetti che esamineremo si trovano

tutti nella porzione occidentale della costellazione ed i maggiori tra

questi sono senz'altro gli ammassi globulari: M13

e M92, in particolare.

M13, il Grande

Ammasso Globulare in Ercole, è il più maestoso

oggetto di questo tipo e, senz'altro, il più noto dell'emisfero

boreale. Si trova sulla congiungente tra zeta ed eta, 2,5°

a sud di questa, circa ad un terzo della distanza tra le due. L'estensione

di oltre 20', nelle riprese fotografiche e CCD, e la magnitudine di 5,8

fanno sì che, in condizioni favorevoli, risulti visibile ad occhio

nudo, mentre, con un normale binocolo risulta evidente la natura non stellare

apparendo circolare e diffuso. Con un piccolo telescopio si distingue chiaramente

la porzione centrale di 7'-8', più denso al centro e che sfuma gradatamente

verso la periferia con una forma pressoché perfettamente sferica.

In uno strumento di 15-20 cm diviene più spettacolare e si riescono

a risolvere le stelle più brillanti. Si stima che sia costituito

da un milione di stelle.

Fu scoperto da Edmund Halley nel 1714 che annotò

"si vede ad occhio nudo quando il cielo è sereno e la Luna assente".

Alla distanza di 22.000 anni luce, il diametro angolare

di 23' corrisponde ad una dimensione di 150 anni luce. In prossimità

del suo centro le stelle raggiungono una concentrazione circa 500 volte

maggiore rispetto a quella che si ha nelle vicinanze del nostro Sole.

La sua età è stata stimata da Arp in 14

miliardi di anni.

Gli ammassi globulari sono strette concentrazioni, legate

gravitazionalmente, formate da alcune decine di migliaia fino a parecchie

centinaia di migliaia di stelle, diffuse in un volume che va da alcune

decine fino a 200 anni luce di diametro.

La nostra galassia possiede un sistema di forse 200 ammassi,

così come molte galassie esterne che presentano sistemi simili,

in alcuni casi, come in M87, formati da diverse migliaia di tali

oggetti.

La loro distribuzione nella Via Lattea risulta

concentrata in prossimità del centro galattico: dei 147 ammassi

catalogati, il 91% (134) si trova nell'emisfero centrato nella costellazione

del Sagittario. Questa pronunciata anisotropia nella loro distribuzione

fu osservata da Harlow Shapley che, nel 1917, ne derivò la conclusione

che il centro della nostra galassia si trova a notevole distanza, in tale

direzione e non in prossimità del sistema solare.

La misura delle velocità radiali ha rivelato che

la maggior parte degli ammassi si muove su orbite ellittiche assai eccentriche

che li portano molto al di fuori del disco galattico; essi formano un alone

di forma approssimativamente sferica, altamente concentrata in prossimità

del centro galattico, ma che si spinge fino ad una distanza di diverse

centinaia di migliaia di anni luce, molto più delle dimensioni del

disco galattico.

Lo studio spettroscopico mostra che, in essi, si ha un'abbondanza

di elementi pesanti di molto inferiore rispetto a quella riscontrata nelle

stelle come il Sole che costituiscono il disco galattico. Se ne deduce

che essi sono oggetti assai vecchi essendo formati da stelle di prima generazione

(Popolazione II), originatesi dalla materia primordiale presente

nelle giovani galassie appena dopo (o addirittura prima) la loro formazione.

Le stelle del disco, invece, si sono evolute attraverso molti cicli di

nascita e di esplosione di supernovae, che ne hanno arricchito il contenuto

di elementi pesanti.

Essendo tra gli oggetti più antichi, la stima

della loro età risulta assai importante dal punto di vista cosmologico,

in quanto costituisce il limite inferiore dell'origine dell'Universo.

|

Figura 2. A sinistra

in alto: la porzione centrale di M13 è tratta da una magnifica ripresa

di Giovanni Dal Lago, fatta con un Celestron 14", operante a f/5,2 e camera

CCD ST-7 con sistema di ottica adattiva AO-7. Le tre immagini in alto a

destra, rispettivamente di M13, NGC6207 e di M92 sono dell'autore e sono

state realizzate con Meade SSC-10, operante a f/4,8 e con camera CCD Hi-SIS

22. Le immagini in basso di NGC6210, IC4593 e di NGC6229 sono tratte dal

DSS del POSS-I. Si noti come, in queste ultime immagini, la porzione centrale

dei tre oggetti risulti saturata e perciò priva di qualunque dettaglio. |

Nello stesso campo di M13, circa 28' in direzione

NNE, è possibile osservare NGC6207,

una galassia a spirale di 12a magnitudine, che si allunga per oltre 3'

in direzione N-S. Si può individuare con uno strumento di 15-20

cm, se le condizioni di osservazione sono favorevoli. A metà strada

tra questa galassia e M13 si può individuare a stento, nelle

riprese CCD amatoriali, la debole IC4617,

una galassia disposta di profilo di 15a

magnitudine.

Circa 6,5° a N di pi Her si trova M92,

un ammasso globulare di circa una magnitudine meno luminoso di M13,

che presenta una forma sferica ed ha un diametro di 14'. Ben visibile con

un binocolo, se ne apprezza appieno la natura di oggetto diffuso con uno

strumento anche di piccole proporzioni. In esso le stelle più luminose

appaiono più facilmente distinguibili che in M13 e conferiscono

alla sua porzione centrale un aspetto granuloso, compatto e denso; anche

per questa ragione la visione appare spettacolare con qualsiasi ottica.

Secondo recenti studi, M92 dista circa 26000 anni luce, solo un

po' di più del suo vicino maggiore, M13, mentre la sua età

appare leggermente inferiore. Ha una massa di 330.000 masse solari. Fu

scoperto nel 1777 da Johan Elert Bode.

Un altro ammasso globulare, a poco più

di 8,5° a N di eta, è NGC6229,

molto più debole rispetto agli altri due, essendo di nona magnitudine.

Si estende per circa 4,2' e presenta anch'esso una morfologia sferoidale.

Il disco centrale di 1,2' di diametro, ben visibile anche con piccoli telescopi,

risulta particolarmente denso, tanto da essere stato erroneamente classificato

come una nebulosa planetaria sia da Herschel che da Webb.

In prossimità di beta, 4° in direzione

N-E, è visibile NGC6210, una

nebulosa planetaria di nona magnitudine, con un diametro di 16", che presenta

una porzione centrale di colore blu brillante e con due sbuffi arcuati

che si dipartono in direzioni opposte da SSE e NNO, ed una debole barra,

in direzione ESE-ONO, visibile soprattutto nella sua porzione più

occidentale. La densità della porzione mediana rende ardua l'identificazione

della stella centrale di magnitudine 12,5. Per l'osservazione si consiglia

l'impiego di alti ingrandimenti e di un filtro nebulare.

A circa 10° in direzione SSO rispetto a beta,

a ridosso del margine con la costellazione della Coda del Serpente,

si trova un'altra planetaria, IC4593,

di quasi due magnitudini meno luminosa della precedente (mag. 10,9).

Presenta una porzione centrale a simmetria sferica, attraversata obliquamente,

in direzione SE-NO, ben visibile nella sua porzione più esterna,

da una debole barra che le conferisce un aspetto che ricorda la più

nota "Nebulosa Saturno", nella costellazione dell'Acquario. La stella

centrale, immersa in un denso alone di colore blu è di mag. 11.

|

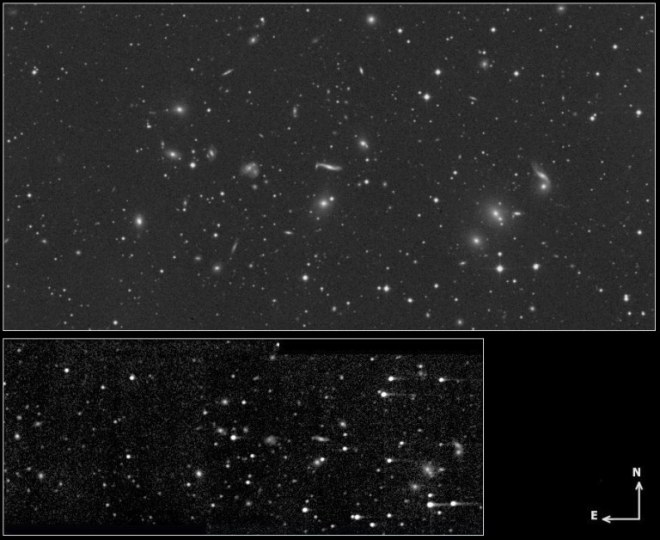

| Figura 3. Un confronto tra

due riprese dell'ammasso di galassie AGC2151. In alto un'immagine tratta

dal DSS del POSS-II, mentre quella in basso è stata realizzata dall'autore

ed è il risultato del mosaico di due frames ripresi con la stessa

combinazione ottica precedentemente indicata. Le galassie più luminose

che appaiono nel campo hanno magnitudine attorno alla 15a. Si noti la prevalenza

di galassie a spirale e la presenza di diversi gruppi interagenti. |

La regione di cielo presa in esame non comprende oggetti

extragalattici particolarmente estesi o luminosi. La galassia più

cospicua è NGC6207, in prossimità

di M13, di cui si è già parlato. Risulta, invece,

particolarmente ricca di ammassi di galassie alcuni dei quali sono facilmente

accessibili agli astrofili dotati di strumenti di almeno 15-20 cm di diametro

e di camera CCD.

Distante 7° da Kornephoros, in direzione OSO

rispetto a questa, il più spettacolare è senz'altro AGC2151

(dal Catalogo di Ammassi di Galassie di Abell), noto anche come l'Ammasso

di Galassie in Ercole. Si tratta di un ammasso irregolare, senza

un centro ben definito, ed in cui predominano le galassie a spirale. È

formato da meno di un centinaio di galassie ed è, quindi, piuttosto

povero. Dista circa 360 milioni di anni luce e contiene due sistemi peculiari:

Arp71 (NGC6045),

la galassia più luminosa, disposta quasi di taglio e Arp272

(NGC6050+IC1179);

costituisce, inoltre, il prototipo degli ammassi ricchi di galassie a spirale.

Gli ammassi di questo tipo possono essere ricchi di galassie

a spirale e irregolari e vi si possono osservare diverse coppie interagenti

e piccoli raggruppamenti di galassie. Sia nella dinamica che nella popolazione

è possibile riscontrare le caratteristiche degli ammassi poco evoluti.

Osservazioni recenti mostrano come molti ammassi distanti - e perciò

pure lontani nel tempo (diversi miliardi di anni luce) - mostrino una popolazione

di galassie molto simile a quella che oggi vediamo in questo, con numerose

spirali e galassie interagenti. Se ne deduce perciò che Abell2151

rappresenti un esempio di ammasso ai primi stadi della sua evoluzione. |