Gruppi

compatti per l’astrofilo

Enrico Prosperi

Articolo pubblicato sul numero 205 (gennaio 2000)

della rivista

l'Astronomia, rubrica Profondo Cielo

|

Due articoli apparsi sul numero di luglio

della rivista, a firma di R. P. Saglia, D. Mehlert e A. Diaferio, trattano

delle più recenti teorie sull'evoluzione gerarchica

delle galassie. In particolare, si sottolinea l'importanza dello studio

dei gruppi compatti di galassie. Essendo questi oggetti solitamente indagati

con grossi telescopi professionali, ci siamo chiesti se possano essere

alla portata anche di astrofili dotati di strumenti adeguati. Ho pertanto

preso in esame l'archivio delle mie riprese CCD, ho ricercato gli oggetti

di Hickson e in effetti ho trovato una dozzina di gruppi compatti che compaiono

fra i cento del suo catalogo.

Date le piccole dimensioni e la bassa luminosità

superficiale di questi oggetti, per la ripresa digitale occorre un

telescopio di almeno 20 cm di apertura e una camera CCD dalle buone prestazioni,

mentre è necessario un 35-40 cm, l'impiego di forti ingrandimenti

(100-300x) e cieli estremamente bui per l'osservazione visuale.

Naturalmente, l'indagine amatoriale non può andare

oltre i limiti del semplice esame morfologico e quindi il contributo scientifico

è senz'altro limitato. E' tuttavia da sottolineare che la pubblicazione

del Catalogo di Hickson è abbastanza

recente (1982) e che la scoperta di alcuni dei gruppi più compatti

si colloca temporalmente negli ultimi decenni. La tecnica ha evidentemente

spinto in avanti le potenzialità degli astrofili, come pure quelle

degli astronomi professionisti, riducendo, però, le distanze almeno

per quanto concerne l'osservazione nella banda ottica e nel vicino infrarosso. |

|

|

Gruppi

e ammassi

Le galassie isolate sono piuttosto rare nell'Universo.

Esse tendono infatti a formare gruppi e ammassi: un sistema che contiene

più di due e fino a diverse dozzine di galassie si dice gruppo;

un sistema che ne comprende centinaia, fino ad alcune decine di migliaia,

costituisce un ammasso.

Contrariamente a ciò che si osserva negli ammassi,

di solito le galassie dei gruppi sono distribuite con densità piuttosto

bassa. Per esempio, chi guardasse verso di noi da una distanza di qualche

decina di milioni di anni luce, vedrebbe solo le tre maggiori galassie

del Gruppo Locale: la Via Lattea, la galassia di Andromeda

(M31) e quella del Triangolo (M33) insieme a poche

altre, di piccole dimensioni e satelliti di queste; i satelliti distano

dalle galassie maggiori tra dieci e venti volte il loro piccolo diametro.

Tuttavia, non è infrequente che si vedano anche

coppie o triplette di galassie separate da distanze di molto inferiori.

Eccezionalmente esistono anche gruppi di galassie i cui membri si affollano

in uno spazio così ristretto che sembrano toccarsi l'un l'altro.

Sono i cosiddetti gruppi compatti.

E’ ragionevole supporre che i fenomeni di collisione

e di fusione di galassie che avvengono nelle regioni centrali degli ammassi

si verifichino anche nei gruppi compatti, che rappresentano perciò

laboratori naturali ideali per studiare i processi di interazione. |

|

|

Paul Hickson, astronomo canadese dell'Università

della Colombia Britannica, vent’anni fa condusse una ricerca sistematica

di questi gruppi sulle lastre sensibili al rosso della Palomar Sky Survey,

includendoli nel suo Catalogo solo se il gruppo compatto soddisfa tre rigidi

criteri: di popolazione (il gruppo deve essere costituito da almeno

quattro membri), di compattezza e di isolamento (per escludere

quelle che sono semplici condensazioni all’interno di ammassi ricchi).

Alcuni dei gruppi compatti di Hickson sono ben

noti agli astrofili. Basti citare il Quintetto di Stephan, nel Pegaso,

a poca distanza dalla galassia a spirale NGC 7331. La presenza di

evidenti distorsioni mareali, in questo e in altri gruppi, implica che

la vicinanza in cielo delle galassie che li costituiscono è reale

e non solo prospettica. |

|

|

|

Figura 1. HCG 40 è

stato oggetto di una delle prime osservazioni del nuovo telescopio nazionale

giapponese Subaru, di 8,3 m di diametro, sito a Mauna Kea, Hawaii. Dal

basso verso l'alto, le cinque galassie del gruppo sono, nell'ordine, una

spirale, un'ellittica, ancora due spirali e una lenticolare (S0). Nell'immagine

appaiono chiaramente in contatto l'una con l'altra; evidenti i risultati

delle forti interazioni mareali, specie sulle spirali. I due oggetti puntiformi,

di colore bianco, sono stelle della nostra Galassia; quelli rossastri sono

invece galassie lontane miliardi di anni luce. (http://www.naoj.org/index.html) |

|

|

Una

piccola antologia

Ed ora muoviamoci un po’ tra alcuni dei gruppi compatti

più prossimi e perciò più facili per l’astrofilo.

HCG

7

Il membro più luminoso (NGC

192) è moderatamente brillante, alquanto piccolo, elongato

in direzione NNO - SSE, con nucleo brillante. NGC

196 si trova 3’ a nord-est e appare piuttosto debole, molto

piccolo, rotondo, con un piccolo nucleo luminoso. Forma una coppia assai

ravvicinata con NGC 197, appena 1’

a sud e che, in realtà, si mostra come un nodulo estremamente piccolo

e debole. Il membro più esteso è NGC

201, debole, moderatamente esteso, con una luminosità

superficiale alquanto bassa e regolare, leggermente elongato in direzione

NO-SE. Sono appena visibili due deboli bracci che si avvolgono a formare

una S. |

|

|

HCG

10

E’ uno dei più luminosi fra i gruppi compatti.

NGC

536 è moderatamente brillante, leggermente elongata in

direzione OSO - ENE. NGC 529, spostata

di 8’,5 a ovest, è pure moderatamente brillante, alquanto piccola,

con un nucleo brillante. NGC 531 è

debole, piccola, ovale con orientamento SO-NE.

NGC

542 è anch'essa debole, diffusa, leggermente elongata. |

HCG

16

E’ un quartetto brillante costituito da NGC

835, una galassia di forma rotonda, piccola, moderatamente brillante

con un nucleo luminoso, che forma una coppia con NGC

833, 1’ a ovest, una galassia moderatamente brillante,

disposta di profilo e orientata in direzione est-ovest con un nucleo luminoso.

Anche NGC 839 è disposta di

profilo con orientamento est-ovest. Infine, NGC

838 è piuttosto debole, leggermente elongata, con un

nucleo luminoso assai piccolo e di aspetto stellare. |

|

|

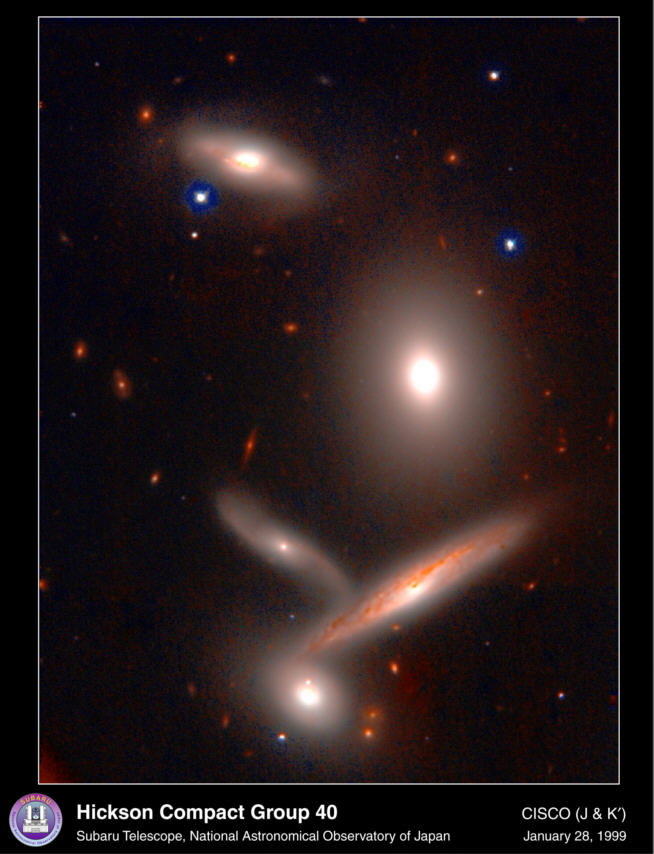

A metà strada tra la bella

doppia gamma Leo e zeta Leo, si trova il brillante quartetto HCG

44 nel Leone, consistente di NGC

3185, 3187, 3190

e 3193. I tre membri più luminosi

sono visibili con un telescopio di 20 cm e sono allineati da sud-ovest

a nord-est. Si tratta del più esteso (e forse il più vicino)

e più bello, per la varietà morfologica, tra i gruppi compatti

di questa rassegna. NGC 3190 è

una galassia di magnitudine 11 disposta di taglio e orientata in

senso NE-SO con un nucleo di aspetto stellare. Un disco equatoriale di

polveri rappresenta un soggetto difficile per l'osservazione visuale anche

con diametri ragguardevoli. Ellittica prominente di magnitudine 11, NGC

3193 si colloca 6’ a nord-est e appena a 1’ a sud di una stella

di campo di magnitudine 9. Dal lato opposto di NGC

3190 si trova una spirale barrata in posizione quasi frontale,

NGC

3185, con un più diffuso alone. Il membro più

debole è NGC 3187, disposto

di profilo e di magnitudine 13,5. Il suo asse maggiore risulta quasi perfettamente

allineato con la più brillante

NGC 3190 appena 5’ a sud-est. |

| Un altro oggetto per

un 20 cm è HCG 68 nei

Cani da Caccia, situato 8° a sud-est di M51, la Galassia Vortice. I

due membri più brillanti sono NGC 5353

e NGC 5354, di magnitudine 11, che

formano una coppia ravvicinata di 1’,2. La più estesa galassia del

gruppo, NGC 5350, appare nelle immagini

fotografiche e CCD come una spirale barrata, circa 4’ a nord, mentre visualmente

si mostra come un diffuso alone, anche se una stella di magnitudine 6,5

appena 3’ a sud-ovest ne disturba la visione. I due membri restanti, NGC

5355 e 5358, richiedono

probabilmente un'apertura di 25-30 cm. |

|

|

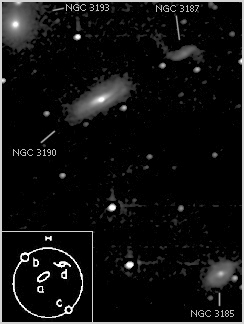

I cinque membri del quintetto

HCG

93 si trovano all'interno di un ampio raggruppamento di

deboli galassie NGC. Il membro più luminoso, NGC

7550, è un'ellittica moderatamente brillante, con un

alone di dimensioni 1’,5x1’,2 esteso in direzione nord-sud. L'alone è

nettamente concentrato con una porzione centrale rotonda e brillante e

un nucleo di aspetto quasi stellare. Appena 3’ a ovest è visibile

NGC

7547, un debole ovale orientato in direzione est-ovest con una

debole concentrazione centrale. NGC 7549

si colloca 5’ a nord di NGC 7550 e

segue una stella di magnitudine 10,5. Si tratta di una spirale barrata

con una porzione centrale debole e di forma ovale, elongata in direzione

nord-sud con bracci esili e appena visibili. A circa 4’ HCG

93D appare come un chiarore assai debole di soli 20” di diametro.

Una debole stella doppia 1’ a sud-est, appare a momenti come un oggetto

diffuso che può indurre confusione. Il membro più difficile,

HCG

93E, è un nodulo di 20” al margine sud-est del gruppo

e richiede particolare attenzione. Esso risulta sul prolungamento di un

paio di stelle di magnitudine 14,5 orientate da nord a sud che si trovano

2’,5 a sud (non si vedono nell'immagine CCD). |

|

|

|

I

più compatti in assoluto

Alcuni dei gruppi più compatti sono deboli e di

difficile individuazione. L'osservazione visuale richiede strumenti di

notevole apertura e forti ingrandimenti.

| HCG

40A è la galassia più brillante del gruppo compatto

HCG

40, composto da 5 membri. Molto debole, assai piccola e

rotonda. Nel gruppo ci sono anche HCG 40D

a nord-est, HCG 40B 1’,1 a SSE e HCG

40C a sud. Quest’ultimo è un oggetto elongato che si

colloca appena 40” a sud del nucleo di HCG 40A e 30” a nord-ovest

di HCG 40B; quest’ultima appare assai debole, estremamente piccola,

rotonda. HCG 40D è piccola,

elongata 3:2 in direzione est-ovest. Il gruppo si colloca a una distanza

di 300 milioni di anni-luce, nella costellazione dell'Idra. I suoi membri

sono così stretti che paiono toccarsi. |

|

Rimarchevole catena di

galassie, HCG 56 nell'Orsa Maggiore,

si trova appena 7’ a sud della spirale barrata NGC 3718. Viene descritto

come "una catena di 4 galassie, tra loro connesse, che copre una lunghezza

di 90”, corrispondente a circa 150 mila anni-luce. La quinta galassia è

a circa 65” ed è probabilmente alla stessa distanza". Le immagini

fotografiche e CCD rivelano tutti e cinque i membri, con il trio

centrale che appare come una catena connessa, ma distinguere i singoli

membri visualmente rappresenta una sfida per gli appassionati di oggetti

di profondo cielo.

A 100x, questo gruppo compatto si fonde in una debole

macchiolina elongata appena 1’ in lunghezza, in direzione est-ovest in

rapporto di 3:1. Aumentando gli ingrandimenti a 220 si risolvono un paio

di noduli alle estremità est e ovest. Utilizzando il famoso

telescopio di 72 pollici, il “Leviatano” di Lord Rosse a Parsonstown, in

Irlanda, fu esaminato il campo di NGC 3718 per quattro volte tra

il 1852 e il 1868 e la catena di galassie non fu mai neppure sospettata,

cosicché anche la sola rivelazione di questo gruppo rappresenta

un'esperienza di una certa soddisfazione. |

|

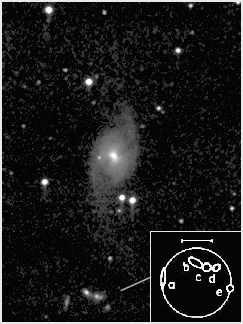

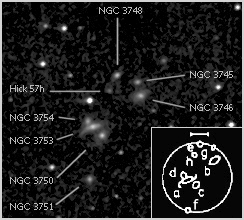

| HCG

57 nel Leone è meglio conosciuto come Settetto di

Copeland e fu scoperto il 9 febbraio del 1874 da Ralph Copeland, un assistente

di Lord Rosse. Questo gruppo dista 600 milioni di anni-luce, è composto

di sette galassie contenute all'interno di un cerchio di 5’ e richiede

un telescopio di 25-30 cm per una visione decente. Sfortunatamente, Copeland

confuse l'area con il campo di una regione vicina contenente due deboli

galassie e ridusse la posizione utilizzando stelle di riferimento errate,

tanto che nei vecchi cataloghi il gruppo è denotato come “non esistente”;

i cataloghi più recenti lo elencano nella posizione corretta. |

| NGC 3753 è

il membro più brillante con una magnitudine di 13,6. Appare debole,

piccolo, elongato 5:2 in direzione ONO-ESE, con un nucleo brillante; è

deformato, in particolare nella porzione orientale, a causa probabilmente

di un incontro ravvicinato con una vicina galassia. NGC

3750 è una debole compagna appena 0’,7 a sud-ovest, che

appare come un nodulo rotondo e assai piccolo. Ancora più debole

è NGC 3754, situata quasi sul

bordo nord-est di NGC 3753. Un

secondo stretto trio è localizzato circa 3’ a nord-ovest: l’oggetto

più cospicuo dei tre, NGC 3746,

ha magnitudine 14,2: sebbene le riprese fotografiche mostrino una

spirale barrata, visualmente si nota solo una macchiolina rotonda e senza

particolari. Due deboli barlumi, NGC 3745

e NGC 3748, sono appena visibili 1’

a nord e 2’ a nord-est, rispettivamente. Infine, a meno di 3’ a sud di

NGC

3753 si trova NGC 3751. |

|

| Il Sestetto

di Seyfert (HCG 79)

costituisce un oggetto interessante e difficile e richiede un elevato ingrandimento

per risolvere i tre componenti principali: il membro più luminoso,

NGC

6027E, debole, piccolo, elongato in direzione E-O e i vicini

NGC

6027A, 36” a SSO, e NGC 6027B,

appena 24” a ovest. E’ uno dei gruppi più compatti che si conoscano,

occupando un volume più piccolo di quello della Via Lattea. Classificato

originariamente come composto da sei galassie, studi più recenti

hanno messo in evidenza che la galassia più debole è in realtà

un'estensione diffusa di una vicina maggiore, senza dubbio la prova di

un'interazione gravitazionale in atto. Osservazioni radio hanno rivelato

che l'intero gruppo giace all'interno di un esteso alone di idrogeno neutro,

probabilmente a causa della spoliazione di gas dalle singole galassie dovuto

agli effetti di marea. E’ probabile che il gruppo alla fine si fonderà

a formare una singola galassia ellittica di grandi dimensioni. |

|

| Il Quintetto

di Stephan (HCG 92,

nel Pegaso) è forse il più famoso tra i gruppi compatti.

Appare come un flebile chiarore già con un 20 cm e la rivelazione

è emozionante. Con aperture maggiori si può tentare di estrarre

qualche dettaglio in più. L'intero gruppo risulta stipato in un

cerchio di 4’, cosicché risultano necessari elevati ingrandimenti

per risolvere i singoli membri. Il più esteso, NGC

7320, misura 1’,5x0’,7, con una porzione centrale gradualmente

più luminosa. |

| Al lato sud-est si trova sovrapposta una stella di magnitudine

14,5. NGC 7318 è un sistema

doppio interagente di magnitudine 13 e si risolvono visualmente due nuclei

stellari all'interno di un comune alone che si allunga orientandosi approssimativamente

in direzione est-ovest. Appena 1’,6 a sud-est si trova NGC

7317. Una stella di magnitudine 13 al limite nord-ovest, ad

appena 16” dal centro, confonde le osservazioni poiché la galassia

appare, a prima vista, doppia. Il membro più debole del Quintetto

è NGC 7319 che appare come una

macchia con una bassa luminosità superficiale 1’,7 a nord di NGC

7320. Appena 3’ a est si nota nell'immagine CCD la tenue NGC

7320c, che non risulta inclusa nel gruppo. Quattro delle galassie

presentano redshift di circa 6600 km/s, mentre NGC

7320 ha un redshift molto inferiore (760 km/s) e non mostra

evidenti distorsioni di marea. Probabilmente, la presenza di quest'ultima

galassia è semplicemente dovuta a una proiezione casuale nel campo

del gruppo, che risulta pertanto costituito da quattro galassie. |

|

| Sempre nel Pegaso, HCG

94 è un gruppo compatto pregevole composto da sette

galassie, di cui però soltanto quattro hanno magnitudine superiore

alla 16. NGC 7578A, di magnitudine

13,3 e dimensioni 1’,8*1’,2, forma una coppia assai stretta con NGC

7578B, di magnitudine 14,0 e più piccola (1’,0*1’,0),

che si trova 35” a nord-est. L'intero gruppo risulta stipato in uno spazio

di circa 200 mila anni luce. Incontri ravvicinati tra galassie possono

portare alla distruzione dei membri più piccoli allorché

le stelle e i gas vengono strappati via e raccolti in un esteso alone che

circonda le galassie più grandi. Man mano che il gas viene estratto

dalle galassie vicine, esso precipita nel gorgo gravitazionale costituito

dalla galassia maggiore. Il gas in caduta viene compresso e riscaldato

a temperature superiori ai 10 milioni di gradi e irradia nella banda dei

raggi X. |

|

| Un'attenta analisi di questa radiazione X

fornisce importanti indizi sui processi di fusione: Rachel Pildis dell'Università

del Michigan, utilizzando le immagini X del satellite ROSAT e osservazioni

nell’ottico dell'Osservatorio di Kitt Peak, ha mostrato che le galassie

di HCG 94 vengono smembrate e che si stanno ricomponendo a formare

una galassia supergigante. |

|

|

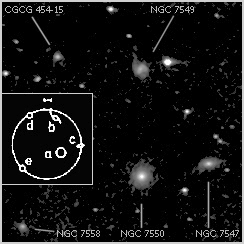

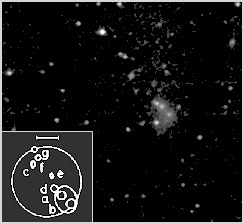

Figura 2a e 2b

Il sestetto di Seyfert ripreso

dal telescopio di 2,1 m dell'Osservatorio di Kitt Peak. Nel riquadro, i

vari componenti sono identificati dalla loro designazione nel catalogo

RC3, con lettere maiuscole, e con le lettere minuscole utilizzate dallo

stesso Seyfert; seguono i redshift in km/s. Si noti come i redshift dei

componenti del gruppo siano assai simili tra loro, da 4000 a 4500 km/s,

ad eccezione di quello al centro, che è di circa 20 mila km/s. Comunemente

si crede che ciò sia dovuto alla proiezione casuale di una galassia

più distante. Alcuni invece ritengono che ciò richieda un

totale ripensamento della moderna cosmologia. |

|

Figura 3. http://astro.caltech.edu/mirror/keck/realpublic/gen_info/gallery/space.html

- W.M. Keck Observatory

Un'immagine del "Settetto di Copeland"

(HCG 57) ripresa dall'Osservatorio W.M. Keck, Mauna Kea, Hawaii. Non sono

visibili in questa immagine le decine di milioni di stelle che sembrano

essere strappate via dalla galassia principale in un incontro ravvicinato

con una galassia vicina. |

|

|

|

Tabella

1.

Nella tabella sono indicati in

colore i gruppi compatti di cui si presentano nell'articolo le immagini

CCD. Gli altri sono i gruppi del Catalogo di Hickson che dovrebbero essere

alla portata degli astrofili, selezionati con il criterio che il componente

principale sia di magnitudine inferiore alla 15 e che il gruppo contenga

almeno tre membri di magnitudine inferiore alla 16.

Si invitano i lettori a tentare

la ripresa di questi oggetti e a inviare i risultati ottenuti all'indirizzo

e-mail:

e.prosperi@itisfedi.pt.it

| I

gruppi compatti osservabili con strumenti amatoriali |

|

|

a

|

b

|

c

|

d

|

e

|

f

|

g

|

|

|

1

|

And

|

UGC 248

|

14,4

|

3/4

|

00h 26,1m

|

+25°,7

|

|

|

2

|

Psc

|

UGC 312

|

13,4

|

4/4

|

00h 31,4m

|

+8°,5

|

|

|

7

|

Cet

|

NGC 192

|

12,6

|

4/4

|

00h 39,3m

|

+0°,9

|

|

|

8

|

And

|

MCG+4-3-8

|

14,5

|

4/4

|

00h 49,6m

|

+23°,6

|

|

|

10

|

And

|

NGC 536

|

12,6

|

4/4

|

01h 26,4m

|

+34°,7

|

|

|

15

|

Cet

|

UGC 1624

|

14,3

|

6/6

|

02h 07,9m

|

+2°,2

|

|

|

16

|

Cet

|

NGC 835

|

12,8

|

4/4

|

02h 09,4m

|

-10°,1

|

|

|

18

|

Ari

|

ARP 258

|

14,9

|

4/4

|

02h 39,2m

|

+18°,4

|

|

|

19

|

Cet

|

MCG-2-7-73

|

14,0

|

3/4

|

02h 42,6m

|

-12°,4

|

|

|

21

|

Eri

|

NGC 1099

|

13,9

|

5/5

|

02h 45,4m

|

-17°,7

|

|

|

22

|

Eri

|

NGC 1199

|

12,2

|

5/5

|

03h 03,6m

|

-15°,6

|

|

|

25

|

Cet

|

UGC 2690

|

13,9

|

5/7

|

03h 20,8m

|

-1°,1

|

|

|

30

|

Eri

|

MCG+0-12-51

|

12,9

|

4/4

|

04h 36,3m

|

-2°,8

|

|

|

31

|

Eri

|

NGC 1741

|

12,5

|

3/4

|

05h 01,6m

|

-4°,3

|

|

|

37

|

Cnc

|

NGC 2783

|

13,0

|

4/5

|

09h 13,7m

|

+30°,0

|

|

|

40

|

Hya

|

ARP 321

|

13,4

|

4/5

|

09h 38,9m

|

-4°,8

|

|

|

41

|

UMa

|

UGC 5345

|

13,9

|

3/4

|

09h 57,7m

|

+45°,3

|

|

|

42

|

Hya

|

NGC 3091

|

11,7

|

4/4

|

10h 00,2m

|

-19°,6

|

|

|

44

|

Leo

|

NGC 3190

|

11,5

|

4/4

|

10h 18,1m

|

+21°,8

|

|

|

51

|

Leo

|

NGC 3651

|

13,9

|

7/7

|

11h 22,4m

|

+24°,3

|

|

|

52

|

Leo

|

MCG+4-27-36

|

14,9

|

3/4

|

11h 26,3m

|

+21°,1

|

|

|

53

|

Leo

|

NGC 3697

|

12,9

|

3/4

|

11h 28,8m

|

+20°,8

|

|

|

56

|

UMa

|

ARP 322

|

14,5

|

3/5

|

11h 32,8m

|

+52°,9

|

|

|

57

|

Leo

|

NGC 3753

|

13,6

|

7/8

|

11h 37,9m

|

+22°,0

|

|

|

58

|

Leo

|

NGC 3822

|

13,6

|

5/5

|

11h 42,2m

|

+10°,3

|

|

|

59

|

Leo

|

IC 736

|

14,4

|

4/5

|

11h 48,5m

|

+12°,7

|

|

|

61

|

Com

|

NGC 4169

|

12,6

|

4/4

|

12h 12,3m

|

+29°,2

|

|

|

62

|

Vir

|

NGC 4759

|

13,4

|

4/4

|

12h 53,1m

|

-9°,2

|

|

|

64

|

Vir

|

PGC 46975

|

14,7

|

3/4

|

13h 25,8m

|

-3°,9

|

|

|

67

|

Vir

|

NGC 5306

|

12,7

|

4/4

|

13h 49,2m

|

-7°,2

|

|

|

68

|

CVn

|

NGC 5353

|

11,8

|

5/5

|

13h 53,4m

|

+40°,3

|

|

|

69

|

Boo

|

UGC 8842

|

14,9

|

3/4

|

13h 55,2m

|

+25°,1

|

|

|

70

|

CVn

|

IC 4371

|

14,5

|

5/7

|

14h 04,2m

|

+33°,3

|

|

|

71

|

Boo

|

IC 4381

|

13,8

|

3/4

|

14h 11,0m

|

+25°,5

|

|

|

72

|

Boo

|

ARP 328

|

13,9

|

4/6

|

14h 47,9m

|

+19°,1

|

|

|

73

|

Boo

|

NGC 5829

|

13,3

|

1/5

|

15h 02,7m

|

+23°,3

|

|

|

75

|

Ser

|

CGCG 135-50

|

14,9

|

4/6

|

15h 21,6m

|

+21°,2

|

|

|

76

|

Ser

|

NGC 5944

|

14,4

|

4/7

|

15h 31,8m

|

+7°,3

|

|

|

79

|

Ser

|

|

13,8

|

5/5

|

15h 59,2m

|

+20°,8

|

|

|

82

|

Her

|

NGC 6162

|

14,1

|

4/4

|

16h 28,4m

|

+32°,9

|

|

|

88

|

Aqr

|

NGC 6978

|

13,2

|

4/4

|

20h 52,6m

|

-5°,7

|

|

|

89

|

Aqr

|

MCG-1-54-12

|

14,1

|

3/4

|

21h 20,0m

|

-3°,9

|

|

|

92

|

Peg

|

NGC 7320

|

12,5

|

5/5

|

22h 36,1m

|

+34°,0

|

|

|

93

|

Peg

|

NGC 7550

|

12,6

|

5/5

|

23h 15,3m

|

+19°,0

|

|

|

94

|

Peg

|

NGC 7578

|

13,9

|

4/7

|

23h 17,2m

|

+18°,7

|

|

|

95

|

Peg

|

NGC 7609

|

14,4

|

3/4

|

23h 19,5m

|

+9°,5

|

|

|

96

|

Peg

|

NGC 7674

|

13,5

|

3/4

|

23h 28,0m

|

+8°,8

|

|

|

97

|

Psc

|

IC 5357

|

14,2

|

4/5

|

23h 47,4m

|

-2°,3

|

|

|

98

|

Psc

|

NGC 7783

|

13,7

|

2/4

|

23h 54,2m

|

+0°,4

|

|

|

99

|

Peg

|

UGC 12897

|

14,0

|

3/5

|

00h 00,6m

|

+28°,4

|

|

|

100

|

Peg

|

NGC 7803

|

13,7

|

3/4

|

00h 01,4m

|

+13°,1

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

| Legenda |

|

|

|

|

|

| a |

Numero

nel catalogo di Hickson (HCG) |

|

| b |

Costellazione |

|

| c |

Galassia

più luminosa del gruppo |

|

| d |

Magnitudine

della galassia più luminosa del gruppo |

|

| e |

Numero

di galassie con mag.<16 / numero totale di galassie del gruppo |

|

| f |

A.R.

(2000.0) |

|

| g |

Dec.

(2000.0) |

|

|

|

|

|

|

|

|

Bibliografia

-

Oltre ai due articoli citati si sono utilizzati i seguenti

riferimenti:

-

Hickson, Paul - Systematic properties of Compact Groups of

Galaxies - ApJ, vol, 255, 15 apr. 1982

-

Hickson, P.; Kindl, E.; Auman, J. R. – A photometric

catalog of compact groups of galaxies - ApJ, vol. 70, 08/1989

-

Mendes de Oliveira, C.; Hickson, P. – The luminosity function

of compact groups of galaxies - ApJ, vol. 380, 10/1991

-

Palumbo, G. C. et Alii – Compact groups of galaxies and large-scale

structure – ApJ, vol. 405, 03/1993

-

Mendes de Oliveira, C.; Hickson, P. – Morphology of galaxies

in compact groups – ApJ, vol. 427, 06/1994

-

Gottlieb, S. - Quintets, Sextets and Septets: Exploring Hickson

Compact Groups - S&T, vol. 97, 03/1999

-

Riferimenti Web:

-

http://home.t-online.de/home/andreas.domenico/index.htm

-

http://www.angelfire.com/id/jsredshift/index.html

-

http://members.aol.com/anonglxy/hickson.htm - Quintets, Sextets

& Septets

-

http://www.naoj.org/index.html - Subaru Telescope

-

http://www.noao.edu/image_gallery/galaxies.html - AURA/NOAO

Image Library

-

http://astro.caltech.edu/mirror/keck/realpublic/gen_info/gallery/space.html

- W.M. Keck Observatory

|

|

articolo di Enrico Prosperi

- l'astronomia n.205 - rubrica Profondo Cielo - gennaio 2000

|