|

A

due passi dal polo: il gruppo di galassie di M81

Enrico Prosperi

Articolo pubblicato sul numero 217 (febbraio

2001) della rivista

l'Astronomia, rubrica Profondo

Cielo

|

Sommario |

|

|

|

|

|

|

-

Figura 1.

Riprese CCD dell'autore degli oggetti di cui si parla nell’articolo

-

Figura 2.

L'immagine in falsi colori nell'ultravioletto di M81 ripresa con l'Ultraviolet

Imaging Telescope (UIT)

-

Figura 3.

La regione centrale di M82, di dimensioni 2',5x2',5, ripresa dal telescopio

Hubble.

-

Figura 4.

Le immagini di M82 nel visibile (a sinistra) e nell'ultravioletto (a destra),

tratta dalla ripresa dell'UIT

|

|

|

-

Figura 5.

NGC2403 e UGC4305 sono qui mostrate in colore. (dal DSS 2)

-

Figura 6.

Ammassi stellari ed un'enorme nube di gas luminescente nella galassia NGC

2366 (HST)

|

|

Una

visione d'insieme

Un notevole gruppo di galassie, costituito da almeno

una dozzina di membri, si raggruppa attorno a due oggetti del catalogo

di Messier: M81 e M82.

Queste due galassie sono situate in posizione assai ravvicinata, distanziate

di 36', nella costellazione dell'Orsa maggiore, ad una ventina di gradi

dal Polo Nord Celeste e manifestano un'evidente interazione fisica che

coinvolge anche la più piccola NGC3077,

essendo immerse nel medesimo alone gassoso, come testimoniano osservazioni

nella banda radio. Le tre galassie risultano contemporaneamente presenti

nel campo visuale di un telescopio, con bassi ingrandimenti. Il gruppo

occupa la porzione di nord-ovest della costellazione e si addentra, oltre

il margine occidentale, nella Giraffa, dove si incontra un altro dei suoi

componenti principali, NGC2403. Quest'ultima

galassia è una delle maggiori, nell'emisfero boreale, ad essere

omessa nel catalogo dell'astronomo francese. Inoltre, con oltre 20', è

anche una delle più estese, risultando appena più piccola

di M81 che si allunga per oltre 25' nella direzione dell'asse maggiore. |

| Le tre galassie principali presentano una

notevole luminosità superficiale nella porzione centrale e sono

facilmente individuabili con l'ausilio di un buon binocolo e sotto un cielo

adeguatamente buio. Alcuni osservatori, in condizioni eccezionali, hanno

affermato di essere riusciti a scorgere M81,

la più luminosa, addirittura ad occhio nudo. Cosicché, questa

galassia, distante circa 12 milioni di anni-luce, rappresenta l'oggetto

celeste più lontano visibile senza l'ausilio di alcuna strumentazione. |

|

La sua posizione si individua facilmente, a partire da

Phecda (gamma) e Dubhe

(alfa), le due stelle che si collocano ai vertici opposti, quello

di sud-est e di nord-ovest, rispettivamente, della coppa del Gran Carro.

Infatti, si colloca sul prolungamento, in direzione nord-ovest, della congiungente

tra queste due stelle, ad una distanza da Dubhe di poco più

di 10°, pari a quella che le separa. Attorno a M81

ed a poca distanza da questa si raggruppa la maggior parte dei membri principali

del gruppo. Prendendo questa galassia per riferimento, si incontra poco

più a nord M82, mentre a circa

45', in direzione ESE, si può osservare NGC3077.

NGC2976 si trova 1°,4 in direzione

sud-ovest e IC2574, la Nebulosa

di Coddington, è a circa 3° ad est. A quasi 2°

da M82, in direzione nord-ovest, si incontra UGC5139.

In posizione alquanto decentrata, 13°,5 a OSO di

M81, nella Giraffa, ci si imbatte nella seconda galassia del gruppo,

sia per estensione sia per luminosità, NGC2403.

Attorno a questa galassia, anche se in posizione alquanto discosta, si

incontrano NGC2366, 3°,6 più

a nord, ancora nella Giraffa, e UGC4305,

ad oltre 6° in direzione nord-est, nell'Orsa Maggiore. Tutte le galassie

fin qui citate, anche se con qualche difficoltà per quanto riguarda

le ultime due e la IC2574, possono

essere osservate con l'ausilio di un buon binocolo o di un piccolo telescopio.

Altre tre galassie che fanno parte del gruppo sono, invece,

di magnitudine attorno alla 15a o ancora

più deboli, e risultano di difficile osservazione per gli astrofili.

Si tratta di M81 dwA, che si colloca

a meno di 30' a nord di UGC4305, UGC4459

5°,9 ad est di NGC2403 e M81 dwB,

1°,1 a nord-est di M82. |

Tabella

1.

| Componenti

del gruppo di galassie di M81 |

|

Denominazione

|

A.R.

|

Dec.

|

Mag.

|

Dimens.

|

Disp.

|

Moto

|

Tipo

|

Supernovae / Note

|

| |

h m s

|

° ' "

|

|

'

|

°

|

Km/sec

|

|

|

| M81=NGC3031 |

09 55 33,5

|

+69 04 00

|

7,9b

|

27,1x14,2

|

157

|

-49

|

Sb

|

1993J

|

| NGC2403 |

07 36 32,6

|

+65 36 39

|

8,9b

|

22,1x12,4

|

127

|

107

|

Sc

|

1954J

|

| M82=NGC3034

(ARP337) |

09 55 54,0

|

+69 40 57

|

9,3b

|

11,3x4,2

|

65

|

300

|

IRR

|

1986D(*)

|

| NGC3077 |

10 03 21,1

|

+68 44 02

|

9,9v

|

5,5x4,0

|

52

|

-16

|

IRR

|

|

| NGC2976 |

09 47 15,6

|

+67 54 50

|

10,8b

|

5,9x2,6

|

143

|

11

|

Sc

|

|

| IC2574 |

10 28 22,5

|

+68 24 59

|

10,8b

|

13,2x5,3

|

47

|

-4

|

DWRF SP

|

|

| UGC4305

(ARP268) |

08 19 06,0

|

+70 42 51

|

11,1b

|

7,9x6,2

|

15

|

157

|

DWRF IR

|

|

| NGC2366 |

07 28 54,4

|

+69 12 52

|

11,5b

|

8,2x3,3

|

25

|

87

|

IRR

|

|

| UGC5139 |

09 40 24,0

|

+71 11 00

|

12,6v

|

4,0x3,3

|

116

|

136

|

DWRF IR

|

|

| UGC4459 |

08 34 06,0

|

+66 10 00

|

14,7b

|

1,5x1,3

|

120

|

6

|

DWRF IR

|

|

| M81

dw A |

08 18,7

|

+71 12

|

|

|

|

262

|

|

(**)

|

| M81

dw B |

10 05,5

|

+70 22

|

14,94p

|

1,2x0,9

|

|

185

|

DWRF IR

|

(**)

|

(*) Falso allarme: ulteriori indagini

dimostrarono trattarsi di un nodo in M82.

(**) Fonte: Brent Tully, Nearby

Galaxy Catalog |

I

componenti della porzione centrale

|

| M81

(NGC3031) è, per estensione

e luminosità, la galassia principale del gruppo: la magnitudine

visuale, infatti, è di 6,9 e costituisce uno degli oggetti la cui

visione risulta maggiormente appagante per un osservatore dell'emisfero

settentrionale. Si tratta di una stupenda spirale di tipo Sb, inclinata

di circa 60° rispetto al piano di vista ed orientata in senso SSE-NNO.

L'aspetto è dominato dal rigonfiamento centrale, assai brillante

ed esteso, da cui si dipartono due stretti e serrati bracci di disegno

regolare, punteggiati da alcuni nodi, di dimensioni contenute, costituiti

da stelle giovani, di recente formazione ed in cui non si notano regioni

ricche di gas e polveri. Un tratto tipico é dato da uno dei due

bracci che si divide in due a nord del nucleo, appena prima di inclinarsi

decisamente verso sud. La distanza di questa galassia è stata determinata

con l'uso del telescopio spaziale Hubble mediante l'individuazione di 32

cefeidi ed è attualmente stimata in 12 milioni di anni-luce. A questa

distanza, l'estensione di quasi mezzo grado corrisponde ad un diametro

di poco inferiore ai 100 mila anni-luce, simile a quello della Via Lattea. |

|

Figura

1. Al centro una ripresa panoramica della regione centrale, di

2° di lato, del gruppo di M81, situato nell'Orsa Maggiore. L’immagine

è tratta dal Digitized Sky Survey (DSS) del Palomar Observatory

Sky Survey (POSS I). Nei riquadri sono presentate le riprese CCD dell'autore

di alcune galassie di cui si parla nell’articolo.

Osservatorio Astronomico di Castelmartini

(Pistoia) - codice osservatorio: MPC 160. Telescopio: Schmidt-Cassegrain

di 254mm di apertura, operante a f/6,3 oppure a f/4,8; camera CCD: Hi-SIS

22 equipaggiata con Kodak KAF-0400. Le immagini sono il risultato della

somma mediana di riprese multiple in binning 2x2, ciascuna con posa di

45”, preventivamente calibrate. |

| Attorno a M81 troviamo la maggior

parte dei membri più rilevanti del gruppo. |

Le analisi dinamiche paiono confermare

che, solo poche decine di milioni di anni fa; sia avvenuto un incontro

ravvicinato di questa galassia con M82

(NGC3034), che ha dato origine ad un'intensa

formazione stellare. L'evento ha sconvolto e distorto l'aspetto di quest'ultima

galassia che mostra una forma altamente irregolare, con la porzione centrale

punteggiata da un cospicuo numero di globuli assai luminosi e da tracciati

oscuri di gas e polveri. Le porzioni centrali delle due galassie sono oggi

separate di appena 150000 anni-luce.

Dal punto di vista morfologico, M82 è un'irregolare

a disco, disposta di profilo ed inclinata in direzione ENE-OSO. È

detta Galassia Sigaro per la sua forma allungata ed è stata inserita

con il numero 337 da Arp nel suo catalogo di galassie peculiari.

Dalla porzione centrale, in direzione perpendicolare rispetto all'orientamento

della galassia, emergono e si diffondono nello spazio dei getti gassosi

che sono visibili anche nelle riprese CCD amatoriali e che paiono originati

dall'intensa attività di formazione stellare e dal conseguente elevato

tasso di esplosione di supernovae. |

|

| Figura 2.

L'immagine in falsi colori nell'ultravioletto di M81 ripresa con l'Ultraviolet

Imaging Telescope (UIT) nel corso della missione Astro-1, dalla navetta

spaziale Columbia. Qui è stata sovrapposta a quella nel visibile

(in giallo-rosso) per evidenziare i nodi di intensa formazione stellare

nei bracci della galassia. |

| Per l'intensa attività nel suo nucleo,

viene classificata come Seyfert ed è la più prossima di questo

tipo. La luminosità nell'infrarosso è prorompente tanto da

essere la galassia più luminosa dell'intero cielo in questa banda.

Fu scoperta, assieme a M81, da Johan Elert Bode l'ultimo giorno

del 1774. |

|

|

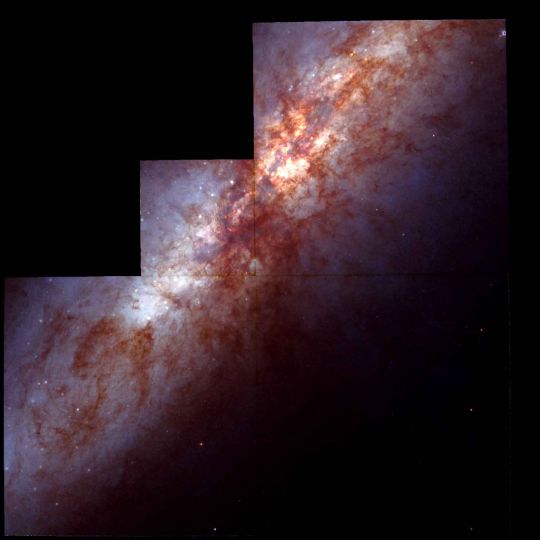

| Figura 3.

La regione centrale di M82, di dimensioni 2',5x2',5, ripresa dal telescopio

Hubble. |

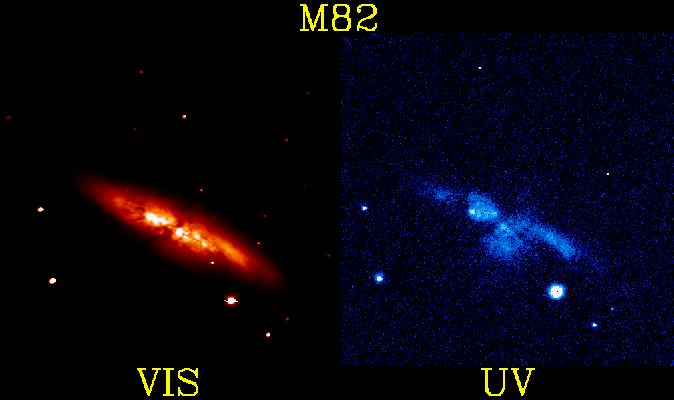

Figura 4.

Le immagini di M82 nel visibile (a sinistra) e nell'ultravioletto (a destra),

tratta dalla ripresa dell'UIT. Si osservi l'intensa attività di

formazione stellare che pervade la galassia in tutta la sua estensione. |

Due membri più piccoli del gruppo si trovano nelle

immediate vicinanze delle due compagne maggiori. Si tratta di NGC3077,

di mag. 10, che ha l'apparenza di un'ellittica, allungata in senso NE-SO,

ma viene classificata come peculiare per la presenza di tracciati diffusi

di materiale oscuro che l'attraversano in direzione radiale, soprattutto

nella sua porzione sud-occidentale, e per la presenza di un nucleo galattico

attivo. L'altra è NGC2976, una

galassia peculiare il cui disegno a spirale risulta confuso, oltre che

dall'inclinazione rispetto al piano visuale, dalla struttura caotica caratterizzata

da un nucleo di aspetto stellare e dalla presenza diffusa di gas e polveri

e di numerose condensazioni.

Pochi gradi più ad oriente rispetto a queste galassie,

si trova IC2574, una debole spirale

nana, che non presenta alcuna evidente addensamento centrale, mentre è

visibile una barra, orientata in senso SO-NE, con la presenza di alcune

condensazioni nel corto braccio settentrionale che si diparte verso occidente

dal margine della barra. Un altro membro di debole luminosità superficiale

è UGC5139 (Holmberg I),

una galassia irregolare nana con poche e deboli regioni HII, a poco più

di 1°,5 da M82, in direzione nord-ovest. Un'altra galassia nana irregolare,

di colorazione bluastra, che presenta una luminosità maggiore della

precedente e dimensioni doppie, è UGC4305

(Holmberg II), in posizione periferica, in prossimità del

margine occidentale dell'Orsa Maggiore. Sono visibili diverse e cospicue

condensazioni costituite da regioni HII e di formazione stellare. È

inclusa con il numero 268 nel catalogo di Arp. |

La

propaggine del gruppo nella Giraffa

Quest'ultima galassia fa parte di un raggruppamento secondario

che ha le maggiori componenti in NGC2403 e NGC2366, nella

costellazione della Giraffa, a pochi gradi dal margine con l'Orsa Maggiore. |

NGC2403

è una notevole spirale Sc (o Scd), di magnitudine visuale 8,4, con

bracci aperti e punteggiati da numerose e cospicue regioni HII e associazioni

OB. L'aspetto morfologico e le proprietà globali sono simili a quelli

di M33 e si presenta leggermente inclinata, rispetto al piano di

vista, allungandosi per oltre 20' in direzione SE-NO.

Più a nord si colloca NGC2366,

una galassia irregolare, di tipo analogo alle nubi di Magellano, che si

allunga in senso SO-NE. |

|

| Figura 5.

NGC2403 e UGC4305 sono qui mostrate in colore. Le immagini sono elaborazioni

dell'autore a partire dai dati in banda blu (B) e rossa (R) rese disponibili

dal Palomar Observatory Sky Survey di seconda generazione (POSS 2). L'immagine

monocromatica di UGC5139 è quella in banda B. |

| Ad ovest del suo margine meridionale si osserva

un addensamento secondario, NGC2363:

si tratta di una gigantesca regione HII. Un'altra cospicua regione HII,

di dimensioni inferiori ma di luminosità superficiale più

elevata rispetto alla precedente, si trova nella porzione meridionale della

galassia ed è stata indagata recentemente con l'ausilio del telescopio

spaziale Hubble. |

|

| Figura 6.

Ammassi stellari ed un'enorme nube di gas luminescente splendono assai

luminosi nella galassia di tipo magellanico NGC 2366: si tratta di una

gigantesca regione di formazione stellare, ripresa dal telescopio orbitante

Hubble. A dispetto della distanza di oltre 10 milioni di anni-luce, il

telescopio spaziale Hubble risolve dettagli confrontabili a quelli visibili

in analoghe nebulose nella nostra galassia. |

articolo di Enrico

Prosperi - l'astronomia n.217 - febbraio 2001

|

|