|

Il

centro della Via Lattea e le nebulose del catalogo di Messier

2.

M8 e M20

Enrico Prosperi

Articolo pubblicato sul numero 223 (agosto-settembre

2001) della rivista

l'Astronomia, rubrica Profondo

Cielo

|

Sommario |

|

|

|

|

|

|

-

Figura 1.

Campo di 2° di lato nella costellazione del Sagittario con M8, a sud,

e M20, a nord (DSS 1)

|

-

Figura 2.

Riprese CCD dell'autore di M8 e M20.

|

-

Figura 3.

M8, la Nebulosa Laguna, nel Sagittario, ripresa dal telescopio Mayall

di 4m di Kitt Peak nel 1973

|

-

Figura 4.

La regione della Clessidra in M8 ripresa, nel 1996, dalla WFPC2

|

|

|

-

Figura 5.

M20, la Nebulosa Trifida in una ripresa a colori

|

-

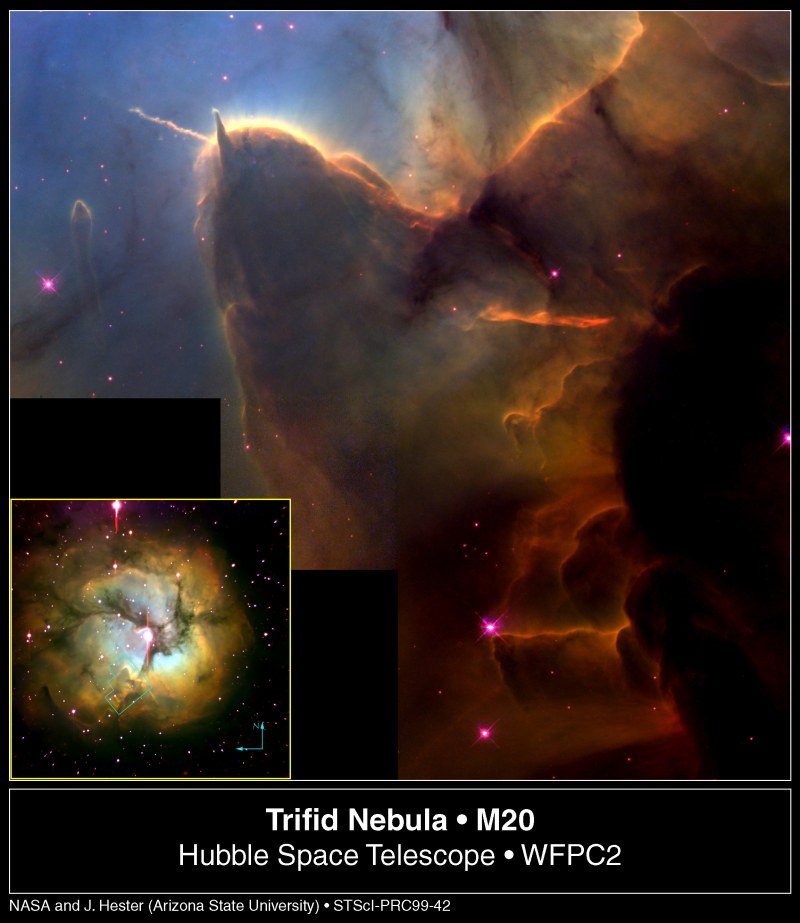

Figura 6.

Una ripresa effettuata nel 1999 con la WFPC2 a bordo del HST mostra una

regione di M20

|

|

| Puntando

in direzione del Centro |

In direzione del Centro della Via Lattea,

nella costellazione del Sagittario, all’interno dell’arco formato dalle

stelle Kaus Borealis (lambda), Kaus Media (delta) e Nash (gamma), 6,1°

a nord di questa, posta sul prolungamento della congiungente tra Nunki

(omicron) e Kaus Borealis, 5,5° più ad ovest di quest’ultima

stella, si incontra M8, la Nebulosa Laguna. A partire da questa, circa

1,3° a NNO ci si imbatte in M20, la Nebulosa Trifida. Entrambi gli

oggetti si trovano pressoché al centro del Grande Solco oscuro che

divide in due la regione centrale della Via Lattea.

Queste nebulose brillanti ad emissione, come le altre

della stessa classe, rappresentano solo uno stadio del processo che porta

le polveri e i gas presenti in prossimità del piano equatoriale

galattico a generare gli ammassi aperti e quindi a proiettarne le stelle

componenti in una qualche direzione, all’interno della Galassia.

La storia di tutte queste formazioni gassose è,

infatti, comune. |

|

Le prime stelle che si formano all'interno di una nube

in condensazione fanno dono della luce alla loro progenitrice. In precedenza

oscura, d'ora in poi la nube risplenderà di un arcobaleno di colori

che la trasformano in una delle più affascinanti visioni del cielo.

Parte della luce proviene dalle giovani stelle di colore blu ed è

riflessa dalle circostanti particelle di polvere. La maggior parte, però,

è prodotta dal gas, presente nella nube in quantità di gran

lunga più abbondanti: questo viene eccitato e ionizzato, in altre

parole caricato elettricamente, dalla radiazione delle stelle e splende

riemettendo l'energia ricevuta come avviene in una lampada al neon.

Queste nebulose brillanti si trovano nei bracci delle

galassie a spirale, in cui le onde di densità, generate dalla rotazione

della galassia, sono passate da poco, provocando la condensazione delle

nubi interstellari in stelle. Attualmente, il nostro Sole si trova in prossimità

di uno dei bracci della Galassia (quello detto di Orione), e, conseguentemente,

ci si presenta la visione affascinante delle nebulose brillanti che adornano

il braccio: queste includono le nebulose Rosetta ed Eta Carinae, e, più

vicina, la Nebulosa di Orione.

Le nebulose della Laguna, Trifida, dell'Aquila e Omega

appartengono tutte ad un altro braccio, interno (quello detto di Norma)

e perciò più vicino al centro rispetto al nostro. |

Tabella

1.

|

Nebulose diffuse e ammassi

aperti

|

|

Denominazione

|

A.R.

|

Dec.

|

Tipo

|

Mag.

|

Dimens.

|

Classe

|

Distanza

|

Note

|

|

|

h m s

|

° ' "

|

|

|

'

|

|

a.l.

|

|

| M8

(NGC6523) |

18 04 03,0

|

-24 18 00

|

BNEB

|

5,0

|

50,0x40,0

|

E e1

|

5200

|

nebulosa

ad emissione tra le più brillanti |

| B88 |

18 03 48,0

|

-24 23 00

|

DNEB

|

---

|

2,7

|

5 ---

|

|

assai

opaca (oscura) |

| NGC6530 |

18 04 42,0

|

-24 19 00

|

OPEN

|

4,6

|

14,0

|

2 2 m n

|

5200

|

ammasso

aperto - debole concentrazione centrale, moderata dispersione di luminosità,

moderatamente ricco (50-100 stelle), immerso in nebulosità |

| M20

(NGC6514) |

18 02 25,0

|

-22 59 00

|

BNEB

|

6,3

|

17,0x12,0

|

E+R r1

|

5200

|

nebulosa

con porzioni ad emissione ed altre a riflessione |

| Molti di tali globuli risultano

visibili nelle immagini a media ed alta risoluzione di M8, la Nebulosa

Laguna (NGC6523). La distanza stimata per questo oggetto assai brillante

(mag. 5) risulta di oltre 5200 anni-luce. Esso si protende per circa 50’

in direzione est-ovest, lungo l’asse maggiore, e per circa 40’ nell’altra

direzione corrispondenti ad un'estensione di 75x60 anni-luce. La distribuzione

irregolare di stelle nella porzione di cielo occupata da questa nebulosa

e da M20 si deve, principalmente, alle nubi di gas e polvere che offuscano

la luce dei vasti ammassi di stelle retrostanti, in direzione del nucleo

della Via Lattea. La nebulosa Laguna rappresenta una componente brillante

di questa nube molecolare oscura e lungo la sua estensione rivela polveri,

tracciati oscuri e globuli che si stagliano contro il corpo luminoso. Le

immagini amatoriali rivelano con facilità la parte centrale, più

brillante, della nebulosa che risulta tagliata in due da un prospiciente

solco oscuro che la attraversa in direzione obliqua, da nord-est a sud-ovest. |

|

| Figura

1. Il campo di 2° di lato nella costellazione del Sagittario

con M8, a sud, e M20, a nord, ripreso dal telescopio Schmidt da 1,5m di

Monte Palomar. L'immagine è tratta dal Digital Sky Survey del Palomar

Observatory Sky Survey di prima generazione. |

| Ad ovest del solco si trova la

porzione più brillante, imperniata sulla Clessidra, una piccola

nebulosa detta così per la sua forma caratteristica che presenta

un restringimento nella porzione centrale. È associata alla stella

blu Herschel 36, visibile sul margine ovest. La nebulosa riceve energia

da questa e da un'altra stella, che al momento rimane nascosta nella polvere

che costituisce la strozzatura. Tutt’intorno si possono osservare globuli

e regioni filamentose oscure la più cospicua delle quali è

la nebulosa Barnard 88, immediatamente a sud della Clessidra. |

|

Figura

2. Nei riquadri sono presentate le riprese CCD dell'autore di

M8, al centro, e di M20, in alto a destra. Nel riquadro in basso a sinistra,

il particolare ingrandito della regione della Clessidra, in M8.

Osservatorio Astronomico di Castelmartini

(Pistoia) - MPC 160. Telescopio: Schmidt-Cassegrain di 254mm di apertura,

operante a f/4,8; camera CCD: Hi-SIS 22 equipaggiata con Kodak KAF-0400.

Le immagini sono il risultato della somma mediana di riprese multiple in

binning 2x2, preventivamente calibrate (pose di 45”). Quella di M8 è

un mosaico. |

Ad ENE di questa si osserva la

stella di sesta grandezza 9 Sagittarii, la più brillante tra quelle

associate a M8 e che contribuisce non poco all’eccitazione del gas di cui

la nebulosa è costituita.

Nella regione ad est del solco si osserva l’ammasso aperto

NGC6530, formato da oltre 50 stelle, le più luminose delle quali

sono di mag. 6,9. L’ammasso, che presenta una moderata tendenza alla concentrazione

centrale, è assai giovane, in quanto la sua età viene stimata

in pochi milioni di anni. Si trova immerso nella nebulosità della

Laguna, dal cui gas ha probabilmente avuto origine, ed è ben visibile

perché le stelle di cui è formato si trovano sul margine

della nebulosa, nella nostra direzione. |

|

| Figura

3. M8, la Nebulosa Laguna, nel Sagittario, ripresa dal

telescopio Mayall di 4m di Kitt Peak nel 1973. Essa risplende con la luce

rossa dell'idrogeno (Ha) eccitato dalla radiazione di stelle assai calde

immerse al suo interno. |

|

| Figura 4.

A sinistra, la regione della Clessidra in M8 ripresa, nel 1996, dalla WFPC2

a bordo del Hubble Space Telescope. La stella centrale calda di tipo O,

Herschel 36, in alto a sinistra, in prossimità della clessidra,

rappresenta la sorgente primaria della radiazione ionizzante in questa

che è la porzione più luminosa di M8. Altre stelle calde

eccitano questa estesa nebulosa. La radiazione ionizzante induce foto-evaporazione

sulla superficie delle nubi di gas molecolare (visibile come una nebbiolina

bluastra sulla destra dell'immagine), e spazza via la materia con violenti

venti stellari che lacerano le porzioni più fredde della nube. A

destra, un particolare tratto dalla precedente immagine della Clessidra.

I gas sembrano avvolgersi a spirale in questa piccola nebulosa assai brillante. |

| M20,

la Nebulosa Trifida |

| Poco più a nord della Laguna

si incontra M20 (NGC6514), la Nebulosa Trifida, così chiamata da

John Herschel a causa della presenza di evidenti tracciati filamentosi

oscuri che si irradiano dalla porzione centrale e che sembrano dividere

la nebulosa in più parti. La distanza di questo oggetto è

stata stimata in un ampio intervallo di dispersione che va da 2200 a 9000

anni-luce, ma siamo portati qui ad accreditarne una distanza di 5200 anni-luce,

identica a quella di M8. Le dimensioni di 17’ in direzione nord-sud e di

12’ nell’altra implicano un’estensione di 26x18 anni-luce. Si tratta di

una nebulosa ad emissione il cui gas è reso incandescente dalla

presenza, al suo interno, di stelle giovani e di grande massa. La porzione

settentrionale è dominata dal colore bluastro dovuto alla riflessione

della luce delle stelle da parte delle polveri presenti in questa regione. |

|

| Figura

5. M20, la Nebulosa Trifida in una splendida ripresa a colori.

Essa rappresenta un'immagine familiare e costituisce un eccellente esempio

di una nebulosa in cui si osservano porzioni ad emissione (in rosso) ed

altre a riflessione. |

Messier descrisse M20 semplicemente

come un “ammasso di stelle”, cosicché William Herschel che, generalmente,

evitava di catalogare gli oggetti indicati dall’astronomo francese, assegnò

quattro differenti numeri alle parti di cui si compone la nebulosa: H IV.41

e H V.10, H V.11, H V.12

Le immagini amatoriali permettono di evidenziare tutti

i particolari descritti e la presenza di molte delle stelle che hanno,

probabilmente, avuto origine nella nebulosa. La più brillante, nella

regione centrale, è un sistema triplo di magnitudine integrale 7,

che contribuisce in maniera consistente all’eccitazione del gas ed alla

conseguente emissione di luce. Molti tracciati oscuri, più tenui

di quelli che si dipartono dalla regione centrale, risultano visibili,

sovrapposti alle porzioni luminose e nelle regioni esterne della nebulosa. |

|

| Figura

6. Una ripresa effettuata nel 1999 con la WFPC2 a bordo del HST

mostra una regione di M20, indicata nel riquadro più piccolo. E

rivela un'incubatrice di stelle distrutta dalla radiazione proveniente

da una vicina stella di grande massa. Questa attività stellare rappresenta

un chiaro esempio di come il ciclo vitale di stelle come il nostro Sole

sia intimamente connesso con quello delle loro consorelle maggiori. |

articolo di Enrico

Prosperi - l'astronomia n.223 - agosto-settembre 2001

|

|