|

I

due ammassi del Cancro

Enrico Prosperi

Articolo pubblicato sul numero 240 (marzo 2003)

della rivista

l'Astronomia, rubrica Profondo Cielo

|

Sommario |

-

Introduzione

-

Figura 1.

Riprese panoramiche delle regioni di forma quadrata, di 4° di lato,

centrate sui due ammassi (DSS 1)

-

Figura 2.

Riprese CCD dell'autore di M44 e di M67.

-

Figura 3.

I riquadri, di 1° di lato, mostrano le regioni centrate sui due ammassi

aperti del Catalogo di Messier (POSS 2)

|

|

|

-

M67, il vecchio

-

Figura 5.

Tre riprese amatoriali di M67.

-

Figura 6. Immagini

di M67 riprese da osservatori professionali posti sul Kitt Peak.

-

Figura 7.

Una piccola porzione di M67 ripresa con la Wide Field and Planetary Camera

2.

-

Figura 8.

L’immagine di una porzione di M67 ripresa con il telescopio Keck utilizzando

l’apparato di ripresa LRIS.

|

|

|

|

|

|

| Introduzione |

Il Cancro è una delle costellazioni

che caratterizzano i cieli boreali alla fine della stagione invernale,

allorché diviene impetuosa la ritirata primaverile delle feconde

e lunghe notti che hanno fin qui consentito proficue osservazioni agli

amanti del cielo notturno. Costituita da stelle piuttosto deboli, le più

luminose delle quali superano appena la quarta magnitudine, si trova costretta

tra brillanti costellazioni: ad ovest l’Auriga e, più a sud, il

Cane Minore, ad est il Leone. A ridosso del confine meridionale, incombe

la Testa dell’Idra, mentre a nord si trova la debole Lince, le cui stelle

più luminose si collocano poco lontano al di là del limite

di demarcazione della costellazione.

Le stelle principali descrivono una Y rivolta verso sud,

che si origina in corrispondenza della iota (mag 4,0), che ne rappresenta

l’estremità settentrionale, e da cui si snoda verso gli Asinelli:

l’Asellus Borealis (la gamma, mag 4,7), 7°,4 a sud, e l’Asellus Australis

(la delta, mag 3,9), ancora 3°,4 più a sud. Da questa si divaricano

i due rami che si protendono, il primo verso Acubens (la alfa, mag 4,3),

7°,1 in direzione SSE, ed il secondo verso Altarf, la beta, di mag

3,5, 11°,3 più a sud-ovest.

Il principale oggetto di profondo cielo è il Presepe,

l’ammasso aperto M44, noto anche con il nome di Alveare, che si colloca

maestoso al centro della costellazione, tra gli Asinelli ad est, e la eta

e la theta ad ovest. Posto 1°,8 a NNO di Asellus Australis, si sviluppa

per oltre 1°,5 con una magnitudine integrale di 3,1. Ciò nonostante,

a causa del carattere sparso, non sempre è agevole l’avvistamento

a occhio nudo che richiede cieli bui ed un’atmosfera tersa. |

|

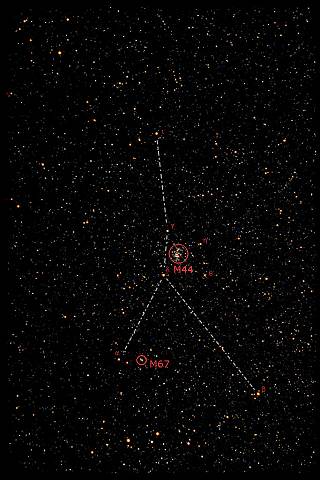

| Il disegno della costellazione

del Cancro con l’indicazione delle stelle principali e la posizione di

M44 e di M67. Foto di Sven Kohle e Till Credner, Università di Bonn. |

Nella porzione meridionale della costellazione

troviamo M67, un secondo ammasso aperto incluso anch’esso nel Catalogo

di Messier, che precede di 1°,7 Acubens. Si tratta di un oggetto relativamente

debole, che copre un’estensione di poco inferiore a quella della Luna piena,

di magnitudine integrale 6,9. Richiede, pertanto, almeno un buon binocolo

per poterlo individuare.

Gli ammassi aperti non sempre si scoprono agevolmente.

La loro natura, infatti, in molti casi non si manifesta con la dovuta chiarezza

e viene talvolta svelata solo dallo studio dei moti delle singole stelle

componenti, che devono risultare assai simili tra loro. Per di più,

l'assorbimento interstellare, molto intenso in prossimità del piano

galattico, dove si trova la maggior parte degli ammassi, può rendere

impossibile la loro scoperta. Degli oltre 1.000 conosciuti, quasi tutti

si collocano entro una distanza inferiore ai 6500 anni-luce. Se ne deduce,

pertanto, che ce ne devono essere molti di più nella Via Lattea,

probabilmente diverse migliaia. Il numero di stelle contenute in ciascuno

di essi può variare da alcune unità fino a diverse centinaia,

mentre le dimensioni raramente superano i 30 anni-luce. |

Tabella

1.

Ammassi Aperti

|

Denominazione

|

A.R.

|

Dec.

|

Mag.

|

Dimens.

|

Num. Stelle

|

Distanza

|

Età

|

Tipo

|

Nome comune

|

|

|

h m s

|

° ' "

|

|

'

|

|

a.l.

|

106 anni

|

|

|

| M44

(NGC2632) |

08 40 24,0

|

+19 40 00

|

3,1

|

95,0

|

200

|

577

|

730

|

2 3 m -

|

Praesepe,

Alveare |

| M67

(NGC2682) |

08 51 24,0

|

+11 49 00

|

6,9

|

29,0

|

500

|

2500

|

4000

|

2 3 r -

|

|

|

Figura 1.

Riprese panoramiche delle regioni di forma quadrata, di 4° di lato,

centrate sui due ammassi: M44, a sinistra, e M67, a destra.

Elaborazioni di immagini tratte

dal Digitized Sky Survey (DSS) del Palomar Observatory Sky Survey (POSS

I). |

|

Figura 2.

Riprese CCD dei due ammassi presentati nell’articolo:

a sinistra, il campo stellare attorno

all’ammasso aperto M44 (obiettivo fotografico 29mm f/4,0);

a destra, la regione centrale dell’ammasso

M67. (Telescopio: S-C 254mm, f/4,8)

Osservatorio di Castelmartini (PT)

- MPC 160. Camera CCD: Hi-SIS 22 con KAF-0400. |

|

Figura 3. I riquadri,

di 1° di lato, mostrano le regioni centrate sui due ammassi aperti

del Catalogo di Messier.

Elaborazioni con IRIS e Paint Shop

Pro a partire dai dati in banda blu (B) e rossa (R), rese disponibili dal

POSS 2 (Palomar Observatory Sky Survey di seconda generazione). |

M44,

il Presepe

M44 (NGC2632) è una delle sette nebulose che Tolomeo

cita nel suo Almagest come la massa nebulosa nel torace (del Cancro). Noto

fin dall’antichità ed indicato da Ipparco con l’appellativo di piccola

nube e come nebbiolina dal poeta greco Arato, nel III secolo a.c., appare

ad occhio nudo come una leggera e indistinta nebulosità che forma

un triangolo con gli Asinelli. |

|

Figura 4a. Alcune

immagini amatoriali, con scala crescente, di M44. (Cortesia degli Autori)

A sinistra, una ripresa del 1997

di Sven Kohle e Till Credner effettuata da La Palma (Canarie) con un teleobiettivo

fotografico 180 mm f/2.8 su pellicola Scotch Chrome 400, esposizione di

18’. Al centro, una foto di Wil Milan. Nei riquadri in rosso sono evidenziati

i campi ripresi nelle immagini successive. A destra, una ripresa CCD con

camera Apogee AP7p e telescopio SC 300mm f/10, realizzata da Valentino

Pozzoli (mosaico di 6x4 esposizioni, Osservatorio MPC 158 di Promiod, AO). |

Attraverso un binocolo si rivela

come un gruppo di stelle sparse, di forma rotonda, tre volte più

ampio della Luna piena. Galileo vi aveva contato 36 stelle, ma con strumenti

professionali se ne riescono ad individuare, nella medesima area, pressappoco

350 fino alla magnitudine 17. Di queste circa 200 sono fisicamente associate

a costituire l’ammasso. Le 24 stelle più brillanti sono comprese

tra le magnitudini 6,3 e 7,9. Alcune di queste formano, al centro, un tracciato

a forma di V con il vertice rivolto in direzione OSO. Questo asterisma,

in cui si può riconoscere, di volta in volta, una capannina oppure

uno sciame di api in volo, è quello che, probabilmente, ha contribuito

ad individuare questo oggetto con i nomi comuni di Presepe o di Alveare.

Secondo altri, invece, il nome di Presepe deriva da quello di mangiatoia

che gli antichi greci attribuivano alla figura che forma con gli Asinelli.

M44 è stato uno dei 10 ammassi galattici aperti

studiati da Allan Sandage per ricostruire le fasi dell'evoluzione stellare.

Disponendo le sue stelle su di un diagramma con l'indice di colore sull’asse

delle ascisse e la luminosità su quello delle ordinate, risulta

che la maggior parte delle sue stelle, superata la fase della prima adolescenza,

è entrata nella sequenza principale. Solo 4 stelle giganti, di grande

luminosità assoluta, fanno eccezione. Se ne può concludere

che l'età delle stelle del Presepe, racchiuse in uno spazio del

diametro di 15 anni luce, è di circa 730 milioni di anni.

Posto alla distanza di circa 580 anni-luce, si allontana

ad una velocità di 13 Km/s. Il suo moto sembra indicare una qualche

parentela con l'ammasso delle Iadi, poco discosto, nel Toro, che dista

450 anni-luce. E' probabile che questi due ammassi, ora separati da parecchie

decine di anni luce, abbiano avuto comune origine da una nebulosa diffusa

di gas e polveri esistita fra 700 e 800 milioni di anni fa. |

|

| Figura

4b. In alto e al centro sono mostrate

due belle foto di Lorenzo Comolli. La prima ripresa da Pian dell’Avaro

(BG), a 1700 s.l.m., con un obiettivo fotografico di focale 200 mm, a f/5,6

e posa di 30’ su pellicola Kodak PJ-400. La seconda, effettuata da Pian

dell'Armà (PV), a 1400m di quota, con un rifrattore apocromatico

Pentax 75 SDHF da 75mm di diametro e focale di 500mm (f/6,7). La posa è

di 45’ su pellicola Kodak E200. In basso è visibile una ripresa

di Paolo Beltrame del CAST (Circolo Astrofili di Talmassons (UD)), realizzata

con un telescopio Newton da 200 mm a f/5 e posa di 4’ su diapositiva KODAK

PJM-2 a 640 ISO. |

M67,

il vecchio

| 8°,3 a SSE di M44 si incontra M67 (NGC2682), un ammasso

più antico e denso. Secondo Johann Elert Bode, fu scoperto da Johann

Gottfried Koehler (1745-1801) prima del 1779; pare, tuttavia, che il suo

strumento fosse così misero da non potervi decifrare nessuna delle

stelle che lo compongono. Più tardi, Charles Messier lo riscoprì

indipendentemente, risolvendolo in stelle, e lo inserì nel suo Catalogo

il 6 aprile 1780. |

|

| Figura 5. Tre riprese di

M67. La prima, a sinistra, realizzata da Thomas M. Orff con posa di 3’

ed un telescopio Orion 80mm, f/5, su pellicola Kodak Royal Gold 1000. Le

due stelle di campo più luminose, sulla sinistra, sono la alfa (mag

4,3), quasi al bordo dell’immagine, e la 60 Cnc (mag 6,7). Al centro un’altra

foto a colori. A destra, un mosaico di 2x2 riprese CCD realizzate da Valentino

Pozzoli. (Cortesia degli Autori) |

Per distinguervi una cinquantina

di stelle occorre uno strumento di almeno 75 mm di apertura. Nelle nostre

immagini CCD si possono contare oltre 200 stelle nella porzione centrale

di 15’ di diametro. Secondo recenti misure esso dista 2.500 anni-luce ed

è costituito da 500 deboli stelle sparse in uno spazio di circa

22 anni-luce di diametro.

Risulta invece anomala la distanza di ben 1.500 anni-luce

dal piano galattico poiché, di solito, tali oggetti si distribuiscono

in prossimità della banda equatoriale della Via Lattea.

Le stelle più luminose sono costituite da giganti

azzurre con magnitudine assoluta da 10 a 50 volte superiore a quella del

Sole. Alcune componenti paiono dimostrare un’età di circa 10 miliardi

di anni ma, sebbene M67 sia uno dei più vecchi ammassi aperti conosciuti

e certamente il più vecchio del Catalogo di Messier, esso non è

così antico. Le ultime stime paiono indicare un valore più

basso, dell’ordine dei 4 miliardi di anni. Si tratta di un'età di

poco inferiore a quella del nostro sistema solare. Tuttavia, questa risulta

eccezionalmente elevata per questo tipo di oggetti: generalmente, infatti,

le stelle che costituiscono gli ammassi aperti si disperdono in un periodo

di tempo di molto inferiore. Al contrario, è stato stimato che questa

aggregazione stellare continuerà ad esistere ancora per alcuni miliardi

di anni. |

|

| Figura 6. Immagini

di M67 riprese da osservatori professionali posti sul Kitt Peak, presso

Tucson in Arizona. (NOAO/AURA/NSF) |

|

Tra gli ammassi aperti

conosciuti, sono pochissimi quelli che possono vantare un'età maggiore.

Tra questi possiamo citare NGC188 che, con i suoi 5 miliardi di anni, è

stato per lungo tempo considerato quello più vecchio e NGC6791 che,

con 7 miliardi di anni, è attualmente ritenuto il più antico

ammasso della Via Lattea.

A causa dell’età avanzata, il diagramma di Hertzsprung-Russell

di M67 presenta il ramo delle giganti rosse ben sviluppato mentre la sequenza

principale termina in corrispondenza delle stelle blu di classe A e F. |

|

Figura 7.

Una piccola porzione di M67 ripresa con la Wide Field and Planetary Camera

2 (WFPC2) a bordo del telescopio spaziale Hubble. Nel riquadro, in alto

a sinistra, che mostra i 24’ centrali dell’ammasso, viene indicata la regione

inquadrata.

Elaborazioni con IRIS e Paint Shop

Pro dei dati originali prelevati dal sito dello Space Telescope and Science

Institute. |

Esso contiene 11 brillanti giganti

rosse di tipo K con magnitudini assolute comprese tra +0,5 e +1,5, e diverse

stelle disseminate sul ramo orizzontale. Inoltre vi compaiono anche delle

strane stelle, che si collocano in prossimità della porzione blu

della sequenza principale, rappresentative della categoria delle cosiddette

Blue Stragglers, recentemente individuate negli ammassi aperti più

vecchi ed in alcuni ammassi globulari.

Data l’età, analoga a quella del sistema solare,

i suoi membri hanno una composizione chimica simile a quella del nostro

Sole ed esso, pertanto, rappresenta un soggetto di osservazione appropriato

per studiare l’evoluzione di tale categoria di stelle. |

|

| Figura

8 L’immagine di una porzione di M67 è stata ripresa con

il telescopio Keck utilizzando l’apparato di ripresa LRIS. Oltre alle stelle

dell’ammasso sono visibili deboli galassie di fondo. Le strisciate che

si estendono al di sopra ed al di sotto delle stelle più luminose

sono dovute alla loro sovraesposizione. |

Bibliografia:

1. Robert Burnham Jr. - Burnham’s

Celestial Handbook - Dover Publications, New York, 1978

2. Terence Dickinson - Guardare

la notte - Cappelli Editore

3. Materiali raccolti da Pietro

Musilli: http://diamante.uniroma3.it/hipparcos/index.htm

4. Materiali curati da Christine

Kronberg e Hartmut Frommert presso il SEDS: http://www.seds.org/ |

articolo di Enrico

Prosperi - l'astronomia n.240 - marzo 2003

|

|

|