|

La

belle aurore !

Rapport

sur la tempête géomagnétique du 6 avril 2000 (VI)

Mieux

qu'une explication théorique ou des images muettes, il m'a semblé utile de vous présenter

un rapport sur l'activité aurorale du 6 avril 2000 qui intéressa non

seulement les géophysiciens mais également de nombreux observateurs

occasionnels. Bon nombre d'amateurs ont en effet observé ce jour là

leur première aurore boréale !

Mettant

en corrélation l'activité solaire, géomagnétique et aurorale

durant cette semaine là, vous comprendrez mieux ce qui a provoqué ces

irisations nocturnes et comment lire dorénavant les bulletins

scientifiques en saisissant tout le sens des indices et

autres échelles de mesure.

Au cours du XXe siècle

nous n'avons observé qu'une dizaine de tempêtes géomagnétiques de

l'ampleur de celle du 6 avril 2000 qui nous gratifia de magnifiques

aurores polaires multicolores ainsi qu'en témoignent les clichés

présentés dans les trois dernières pages.

Pour

rappel, voici la liste dressée par la NASA des plus fortes tempêtes du siècle dernier

: 31 oct-1 nov 1903, 25 septembre 1909, 13-16 mai 1921, 16 avril 1938, 11

février 1958, 8 juillet 1958, 4 août 1972, 19 décembre 1980, 13-14

mars 1989, 6 avril 2000.

Pour

bien commencer le troisième millénaire une tempête de même

amplitude se manifesta le 4 avril 2001. Cela n'avait rien d'étonnant

puisque nous étions toujours dans la phase d'activité maximale du 23e

cycle solaire, l'intense activité aurorale chutant à partir de 2002.

Si nous avons une bonne

idée du mécanisme qui produit les aurores, rien n'a encore été dit

sur la source d'un tel phénomène. Quelles sont les signes

avant-coureurs de cet événement ? Bon nombre d'entre nous aimerions

savoir si l'aurore que nous avons observé suivait ou non une activité

anormale sur le Soleil les jours précédents ? Y a-t-il eu une

éjection de matière coronale ? Quelles furent l'intensité des particules

émises ? Quels furent les effets sur la magnétosphère terrestre ?

Voilà autant de questions et bien d'autres auxquelles nous allons répondre

sur base des mesures effectuées par les sondes spatiales GEOS, SOHO et autre

WIND. Mais avant tout je vous propose de consulter les différents indices et échelles

utilisés dans ce domaine pour comprendre le sens des codes utilisés.

L'activité

solaire

L'observation

du Soleil dans le rayonnement X est un bon indicateur de l'éjection

de matière coronale vers la Terre sans pour autant être la cause

directe des aurores. Ces éjections principalement constituées de

plasma sont d'ordinaires accompagnées d'éruptions solaires sous

forme d'éruption chromosphérique ou

de CME.

|

Message reçu par l'auteur:

Date: Thu, 6 Apr 2000 19:01:23 +0000 (GMT)

From: Simon Plunkett

To: <maillist>

Subject: Halo CME on 2000/04/04

LASCO and EIT observed a full halo event on 2000/04/04. This is presumably

the cause of the shock that was observed at ACE today. The CME was first

observed in a C2 frame at 16:32 UT, following a data gap of about ninety

minutes. The leading edge of the CME had already left the C2 field of view

at this time. Measurements in C3 indicate a plane-of-sky speed of 984 km/s

at PA 260 (W limb). The event was brightest and most structured over the

West limb, where a bright core was observed behind the leading edge. The

appearance was more diffuse and fainter in the east.

EIT observed a C9 flare in AR 8933 (N18 W58) at 15:24 UT, that was

probably associated with this flare. A large area of dimming between AR

8933 and AR 8935 (S07 W34) was also observed in EIT around the same time.

Images and movies of this event are available at the LASCO ftp

server :

ftp://ares.nrl.navy.mil/pub/lasco/halo/20000404.

Simon Plunkett.

NASA Goddard Space Flight Center.

-----------

Traduction

succincte : Une CME en halo est apparue le 4 avril 2000 à

16h32 TU, se déplaçant à 984 km/s à partir du limbe ouest

du Soleil. Antérieurement, vers 15h24 TU une éruption de

classe C9 est apparue dans la région active AR8933 et fut

probablement associée à cette éruption.

Ce

type d'alerte et bien d'autres sont disponibles sur le site du

SWPC

de la NOAA soit en direct soit par souscription, sous forme exhaustive ou

abrégée.

|

Les

rayons X traversant l'espace à la vitesse de la lumière (il s'agit

de photons de très haute énergie), ce sont eux qui atteignent les

premiers la Terre mais ils n'ont pas une grande influence sur la

magnétosphère ou l'atmosphère. Après l'arrivée des rayons X, des

particules (relativistes) de très haute énergie (ions et

électrons) arrivent sur Terre, suivis par des particules d'énergie

de plus en plus faible. L'essentiel d'une CME est constitué de plasma

de relativement basse énergie, souvent conduit par une onde de choc.

Ce plasma met 3 à 4 jours pour atteindre la Terre.

|

|

|

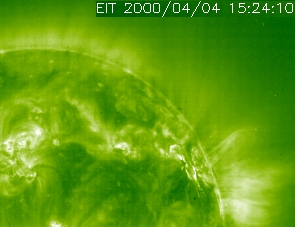

Le

4 avril 2000 à 15h24 les observatoires LASCO et EIT ont

observé une éruption de classe C9.7 dans la zone

active AR 8933 située sur la partie ouest du

disque solaire (surbrillance du coté droit du disque).

Cette éruption fut probablement associée à la CME qui

apparut une heure plus tard. Document NAVY-LASCO-SOHO |

|

Le

4 avril 2000, la région solaire active AR8948 (15°S,65°E, lat.hélioc.130°)

produisit des éruptions isolées de rayonnements X de classe M dans

la bande XL entre 0.1-0.8 nm. La région solaire active AR8933 (18°N,58°O,

lat.hélioc.267°) produisit à son tour un événement de

classe C9.7 qui fut corrélé avec un phénomène optique 2F à 15h41

TU qui dura 133 minutes. Cet événement fut accompagné de la

disparition d'un filament (DSF) et d'une éjection de matière

coronale (CME), deux phénomènes sources indirectes d'aurores.

C'est cette dernière manifestation qui fut à l'origine de la tempête géomagnétique

du 6 avril au soir.

|

|

|

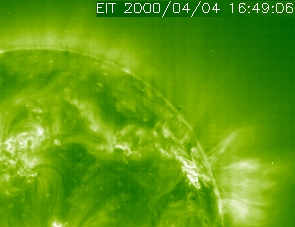

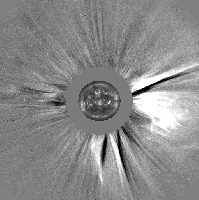

A

gauche, le 4 avril 2000 à 16h32 TU, les instruments LASCO et EIT

embarqués à bord de SOHO ont enregistré une CME en halo dont la vitesse atteignit 984 km/s

dans le plan du ciel ! Elle fut vraisemblablement à

l'origine du shock observé le 6 avril dans la

magnétosphère terrestre. Au centre le disque du Soleil

photographié au même instant en lumière ultraviolette

par SOHO.

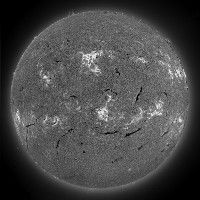

A

droite, le 4 avril 2000 à 17h17 TU le disque solaire présentait en hydrogène-alpha un

nombre impressionnant de filaments (lignes sombres) et de

plages faculaires (zones brillantes), significatifs

d'une activité magnétique très intense et localement

très concentrée. Cliquez

ici pour l'agrandir au format 2032x2032 et

découvrir tous ses détails (376 KB). Documents

NAVY-LASCO-SOHO. |

|

L'activité

solaire fut faible le 5 avril et modérée le 6 avril en raison de

l'activité de la région active AR8948 qui produisit une nouvelle émission

M1/2B à 02h29 TU. Le 7 avril, l'activité retomba et devint à

nouveau modérée les deux jours suivants avec deux émissions de classe M.

|

Variation

du flux de rayonnement X du 3-10 avril 2000. En rouge la bande

XL, en bleu la bande XS. Noter les deux éruptions de classe M le 4

avril (> 10-5

Watts/m2).

Document SPIDR-NGCD-NOAA.

|

Comme

nous le verrons un peu plus loin, le 6 avril au soir la magnétosphère

était très compressée suite au passage de l'onde de choc du vent

solaire et les tempêtes géomagnétiques ont entraîné l'apparition

d'aurores très brillantes. Aussi on ne peut pas dire que les rayons X

émis par le Soleil le 4 avril ont directement provoqué les aurores

mais ils indiquaient qu'une CME arrivait sur Terre, laquelle allait

vraisemblablement induire la formation des aurores.

Du

3 au 9 avril 2000, la région active AR8948 fut donc la plus active, tant en

rayonnement X, radio qu'en lumière visible, passant assez rapidement de 4 à 52

taches distinctes pour une extension héliocentrique qui s'étendit

progressivement de 5 à 12°. Le 4 avril, cette région active fut classée comme groupe

Cso dans la classification modifiée de Zurich

et devint un groupe de classe Eai le 8 avril. Le 9 avril, elle présentait une structure

bipolaire "gamma-delta", la plus complexe dans la

classification magnétique.

Prochain chapitre

Les

perturbations radios et le vent solaire

|