|

Les éclipses lunaires

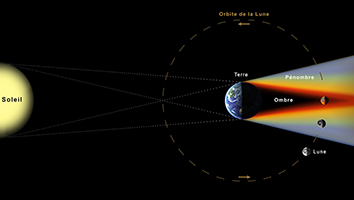

Dans

l'ombre de la Terre

Eclairée

par le Soleil, la Terre projette derrière elle un cône d’ombre qui

s’étend dans l’espace sur une longueur d’environ

250000 km ou 39 rayons terrestres. Ainsi que Kepler le suggéra, en

réalité si la lumière solaire n'était pas réfractée dans

l'atmosphère terrestre, le cône d'ombre d'étendrait 5.5 fois plus

loin, sur 1.4 million de km ou environ 216 rayons terrestres.

Le

cycle de Saros définit 84 éclipses lunaires et solaires en moyenne.

Etant donné que les éclipses de Lune peuvent s’observer sur toute

l’hémisphère de la Terre plongée dans l’obscurité, il y a en

fait plus de chances d’assister à une éclipse de Lune qu’à une éclipse

de Soleil. Mais les conditions d’occultation sont plus rigoureuses que

celles qui régissent les éclipses solaires.

Le

plan de la Lune doit former un angle inférieur à 41’10” avec le plan de la Terre

et celui du Soleil (l'axe Terre-Soleil) pour que nous puissions assister à une éclipse ne fut-ce que

partielle. Aussi, le plus souvent la Lune passe à côté de l’ombre

de la Terre. Il y a donc moins d’éclipses lunaires que d’éclipses

solaires avec un maximum de 3 éclipses lunaires par an.

Au

cours du XXIe

siècle, nous aurons l'occasion d'assister à 85 éclipses de Lune dont 40

à 45 éclipses totales depuis un point géographique précis, ce qui

représente environ 1 éclipse tous les 2.3 ans (par comparaison, en un

même lieu, une éclipse totale de Soleil se reproduit en moyenne tous

les 375 ans).

Lorsque

la Lune est correctement placée dans l’axe Terre-Soleil, nous pouvons

assister à 3 types d’éclipses lunaires :

-

L’éclipse par la pénombre, lorsque la Lune ne traverse pas l’ombre

de la Terre

-

L’éclipse partielle, lorsque la Lune traverse une partie

seulement de l’ombre de la Terre

-

L’éclipse totale, lorsque la Lune pénètre totalement dans l’ombre

de la Terre.

La

grandeur d’une éclipse lunaire se définit comme la fraction

de la Lune éclipsée. L’éclipse sera totale lorsque sa grandeur sera

égale ou supérieure à l’unité.Les planètes géantes

Une

éclipse de Lune est caractérisée par 6 moments clés (au maximum) :

- 1er

contact, la Lune entre dans la pénombre de la Terre, l'éclipse partielle commence

- 2e

contact, la Lune entre dans l’ombre de la Terre. Cette phase peut durer

2h30

- L'éclipse totale. Cette phase peut durer 1h46m

- 3e contact, la Lune sort de l'ombre et reprend contact avec la pénombre de la Terre, fin de

l'éclipse totale

- 4e contact, la Lune sort de la pénombre de la Terre

- Dernier contact, fin de l'éclipse partielle.

A

consulter : Shadow

and Substance, Larry Koehn

Simulations des éclipses et

des conjonctions planétaires

|

|

|

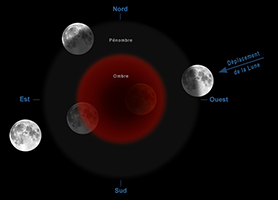

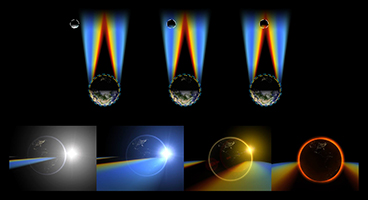

Ci-dessus,

schémas d'une éclipse de Lune. C'est l'effet de la réfraction

atmosphérique de la lumière du Soleil et la densité des

poussières en suspension dans la haute atmosphère de la

Terre qui déterminent la coloration et la brillance de l'éclipse.

Documents T.Lombry.

Ci-dessous à gauche, photo composite de 3 images, prises

par Colin

Legg

le 31 janvier 2018. Chaque image comprenant 5 photos HDR (5

stops de différence par image) prises avec 2 APN placés en

tandem équipés d'un téléobjectif de 400 mm + téléconvertisseur

2x. On distingue clairement la limite de l'ombre de la Terre

ainsi que les étoiles. La Lune se déplace de gauche à droite

et vers le bas. Voir également la vidéo sur Wimeo.

A droite, l'éclipse du 28 août 2007 photographiée par Sean

Bagshaw

depuis le mont Acacia situé dans les montagnes de Siskiyou

en Orégon. Photo composite prise avec un APN Canon EOS 5D

équipé d'un objectif zoom de 28-135 mm et d'un

téléobjectif de 400 mm. |

|

L’éclipse

durera plus longtemps lorsque la Lune est à l’apogée (au plus loin

de la Terre) et durant l'été dans l'hémisphère nord. Le diamètre du

cône d’ombre projeté par la Terre sur la Lune sera plus petit

mais les lois de Kepler - la loi des aires - prévalent malgré tout :

plus éloignée de la Terre, la Lune se déplace plus lentement sur son

orbite. Ce phénomène est décisif.

La vitesse

de la Lune est d’environ 1 km/s (15'/minute) et la phase totale peut

durer au maximum 1h46m. Une telle durée est très rare. Selon les calculs

de Jean

Meeus, l'éclipse totale de Lune du 16 juillet 2000 qui fut

observée dans l'Océan Pacifique, le sud de l'Asie et en Australie dura 106 minutes 45

secondes, et 3 secondes de plus le 13 août 1859. Ce ne sera pas avant

le 19 août 4753 qu'on pourra assister à une éclipse totale d'une durée

de 106 minutes 35 secondes.

Dans son entièreté et lorsque les

configurations planétaires sont optimales, le phénomène peut durer plus de 6 heures.

Aristarque

et la mécanique céleste

C’est

en observant la forme que prenait l’ombre de la Terre sur la surface

de la Lune, qu’il y a plus de 2200 ans Aristarque parvint à déterminer la

distance Terre-Lune. A condition de connaître le diamètre de la Terre,

il se demanda combien de Lune pouvait-on placer dans l’ombre de la

Terre ? Un problème classique des stages d’astronomie...

|

|

|

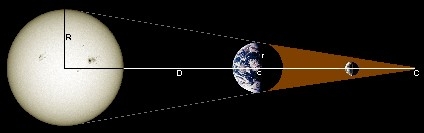

Quelle

est la longueur du cône d'ombre de la Terre lors d'une

éclipse de Lune ? Si D est la distance Terre-Soleil,

R le rayon du Soleil, r celui de la Terre, la longueur

de l'ombre portée par la Terre sur la Lune cC vaut en

théorie :

Sachant

que la distance Terre-Soleil D ~ 148.5 millions de km, l'ombre

de la Terre mesure 1368664 km de longueur s'il n'y avait

pas de réfraction atmosphérique. En pratique, l'ombre

est 5.5 fois plus courte.

Inversement,

à partir de la taille relative de l'ombre de la Lune,

Aristarque a pu donner une première approximation de la

distance qui nous sépare du Soleil. |

|

Malgré

l’imprécision de ses instruments, Aristarque parvint également à

estimer la distance Terre-Soleil. Bien que son erreur atteignit un

facteur proche de 20, il considérait que le Soleil était 20 fois plus éloigné

que la Lune. Depuis cette époque, mathématiciens et astronomes n’ont

cessé d’arpenter le ciel, cherchant inlassablement notre place dans

l’univers.

La

couleur des éclipses

La

couleur de la Lune durant une éclipse varie selon les conditions. A

l’instant du 1er

contact, la Lune garde une teinte grisâtre et le phénomène est

pratiquement inobservable pour un néophyte.

Au bout d’une heure,

lorsque la Lune pénètre dans l’ombre de la Terre (2e contact),

le bord est du limbe commence à disparaître. L’ombre

bleue-nuit, quasi noire, envahit sa surface illuminée en formant une

grande échancrure, signe de la rotondité de la Terre. La partie de la

Lune plongée dans l’ombre prendra une teinte orange, phénomène

provoqué par la réfraction de la lumière solaire dans l’atmosphère

terrestre (c'est le même phénomène qui se produit au coucher du

Soleil lorsque ce dernier prend une couleur rouge).

Lorsqu’une heure plus tard la Lune est complètement plongée

dans l’ombre, sa surface prend une teinte cuivrée, d’un rouge plus

ou moins sombre selon la quantité d'aérosols (eau et poussières)

présents dans l'atmosphère terrestre.

La

couleur des éclipses lunaires a été codifiée :

-

Eclipse de type 0 : La partie de la Lune plongée dans l'ombre est

pratiquement invisible et sans couleur

-

Eclipse de type 2 : Pendant l'éclipse totale, la Lune est rouge foncée

avec des contours plus ou moins clairs

-

Eclipse de type 4 : Pendant l'éclipse totale, la Lune est orange avec des

contours parfois bleutés ou verdâtres. La Lune demeure visible dans

l'ombre dans le Terre.

|

|

|

A

gauche, l'éclipse de Lune du 15 mai 2003 photographiée par Steve

Ruppa au Wisconsin, USA, au foyer d'une lunette Stellarvue

AT-1010 de 80 mm f/5 équipée d'un APN Nikon Coolpix 4500. L'image

originale de la Lune mesure 0.73 mm sur le capteur CCD. Les prises de vues

ont été enregistrées toutes les 7 minutes environ puis compositées. A

droite, changement de couleurs d'une éclipse de Lune en fonction de l'alignement

des astres. Document Solar

astronomy. |

|

Faits

scientifiques et anecdotes

Le

choc thermique

Que

se passe-t-il sur la Lune pendant une éclipse lunaire ? Car il se produit

effectivement un phénomène que les équipages d'Apollo XII (Oceanus

Procellarum) et d'Apollo XIV (Fra Mauro) ont mesuré lors de leur séjour

sur la Lune en 1971.

Pendant

une éclipse totale de Lune, la température à la surface du sol de la

Lune est passée respectivement de +75.7°C à -102.7°C et de +67.8°C à

-102.8°C, une différence supérieure à 170° C.

Les

points chauds

Les

images de la Lune prise en infrarouge durant une éclipse totale de Lune

montrent que sa surface est littéralement criblée de "points

chauds" et de vastes régions plus chaudes que la température

moyenne de surface.

Le

cratère Tycho notamment connu pour son fameux système de rayons à la

pleine Lune est particulièrement brillant en infrarouge. Son rayonnement

provient du régolite du sol qui absorbe plus facilement la chaleur du

Soleil que celle dégagée par l'intérieur de la Lune. Inversement,

Gassendi brille en infrarouge en suivant un profil rappelant la chaleur

dégagée par une source interne.

Bien

que ce phénomène ait été étudié dans le cadre des LTP

depuis plus de 50 ans, aucune théorie définitive explique pourquoi ces

"hot spots" apparaissent lorsque la Lune est plongée dans

l'ombre de la Terre.

A

voir : Hotspots

durant l'éclipse du 28 septembre 2015

Eclipse

de Lune du 3 mars 2007 photographiée par Josh

Valcarcel/US.Navy depuis le vaisseau porte-hélicoptère USS Boxer

(LHD 4).

Cliquez

sur l'image pour charger une version de 3000x260 pixels (252 KB) ou

cette version

HD de 14000x1200 pixels (2.8 MB).

L'éclipse

qui sauva Christophe Colomb

Enfin,

rappelons que c'est une éclipse de Lune qui sauva la vie de Christophe

Colomb et de son équipage. Pendant son voyage vers le Nouveau monde, le

célèbre navigateur aurait emporté avec lui un almanach qu'on suppose

être (car Colomb n'a pas cité ses sources) le Calendarium écrit par

l'astronome allemand Johannes Müller von Königsberg, mieux connu sous

son pseudonyme latin Regiomontanus. Son almanach couvrait la période

1475-1506 et permettait de calculer les prochaines éclipses de Lune.

Au

cours de son quatrième voyage en mai 1502, Christophe Colomb s'échoua

sur la côte nord de la Jamaïque en juin 1503, son navire étant en trop

mauvais état pour rependre la mer. Suite à une mutinerie, certains

membres de son équipage dérobèrent les vivres, obligeant Colomb à

demander de la nourriture et de l'eau aux indigènes. Mais n'ayant pas

peur de Colomb et se rappelant quelques menus pillages survenus au cours

des expéditions précédentes, les Indiens étaient devenus hostiles et

refusèrent de l'aider.

|

|

|

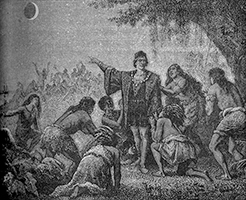

Christophe

Colomb menaçant les Indiens de Jamaïque en invoquant l'éclipse

totale de Lune le 29 février 1504. |

Fatigué

et malade, Colomb retourna à bord de son navire où il prit le temps de

consulter le Calendarium de Regiomontanus et apprit qu'une éclipse totale

de Lune était prévue le 29 février 1504, soit trois jours plus tard.

Mais les éphémérides étaient calculées pour Nuremberg en Allemagne et

Colomb ignorait à quelle heure locale cela correspondait en Jamaïque.

Désespéré

et à court de vivres, il essaya malgré tout de tenter sa chance pour

impressionner les Indiens. Colomb calcula que la Lune serait éclipsée dès

son apparition sur l'horizon et évalua sa durée à "cinq

sabliers" depuis le coucher du Soleil d'où il déduisit la longitude

de l'évènement (on découvrit plus tard qu'il commit une erreur de 37°

en longitude, ce qui correspond à environ 2h30 d'écart).

La

veille de l'éclipse totale de Lune, Colomb menaça les Indiens en leur

disant que s'ils ne coopéraient pas, la Lune disparaîtrait du ciel la

nuit prochaine en signe de mécontentement du Dieu des Chrétiens. Les

Indiens s'en moquèrent et Colomb attendit patiemment.

Comme

prévu, l'éclipse d'un rouge sombre se produisit effectivement le jour

dit et on peut imaginer quel effroi cet évènement provoqua chez les Indiens.

Forts impressionnés par le pouvoir de Colomb, les Indiens

demandèrent son pardon et de replacer la Lune dans le ciel. Ayant déjà

assisté à une éclipse, Colomb savait qu'elle durerait encore quelque

temps et leur répondit qu'il devait consulter son Dieu. Il se retira dans

ses quartiers pendant une demi-heure, le temps que l'éclipse se termine.

Puis il retourna voir les Indiens, leur annonçant que leurs prières

avaient été exhaussées.

Le

lendemain les Indiens ravitaillèrent le navire de Colomb et l'ont nourri

ainsi que son équipage pendant 4 mois, jusqu'à ce que les secours

arrivent le 29 juin 1504.

Ce

récit historique a inspiré plusieurs auteurs dont Henry Rider Haggard

qui évoqua un phénomène semblable dans son roman "Les Mines du roi

Salomon" (1885, adapté au cinéma en 1936 et en 1950) ou Hergé qui

évoque cette fois une éclipse totale de Soleil dans "Tintin et le

Temple du Soleil" (1948).

Comment

photographier une éclipse de Lune ?

Vous

avez deux possibilités : soit montrer l'évolution de l'éclipse en

cours des 5-6 heures que dure le phénomène en prenant des poses

successives séparées de quelques minutes, ou réaliser des

gros-plans lors des 2e et

3e contacts ainsi qu'au milieu de la phase

totale. Si vous utilisez un appareil photo de 35 mm "full

frame" (FX), il faut savoir qu’une image mesure 24 x 36 mm

de côté. Si vous utilisez un objectif grand-angulaire de 24 mm f/2.8,

il couvrira un champ réel de 53° x 74° en mode paysage, un peu moins avec un 35

mm.

Si

vous disposez d'un logiciel de simulation du

ciel (par exemple Stellarium

qui est gratuit), essayez de simuler le champ de votre appareil photo ainsi

que le déplacement de la Lune au cours de l'éclipse. Cela vous

aidera à déterminer l'orientation de votre appareil photo par

rapport à la trajectoire de l'éclipse ainsi que le meilleur

écart entre chaque cliché en fonction de la focale que vous

utiliserez.

Malgré

le fait que les déplacements de la Lune (comme du Soleil) ne soient pas constants en

azimut et en élévation, nous pouvons oublier ce phénomène car il

s'agit d'une seule surimpression qui n'aura pas besoin d'être

comparée avec d'autres images similaires où la symétrie est

recherchée.

|

|

|

|

|

A

gauche, l'éclipse de Lune du 20 janvier 2000 photomontage de Kazuyuki

Tanaka, USA. Au centre, animation de l'éclipse

du 21 janvier 2000. Séquence réalisée par

Pedro Ré.

A droite, l'éclipse totale de Lune du 24 mars 1978

photographiée par Akira

Fujii.

Il utilisa un boîtier moyen format Mamiya Press équipé

d'un objectif de 100 mm f/2.8 installé

en parallèle sur son télescope. L'image originale de

la Lune mesure 0.91 mm sur le film. Les prises de vues

en surimpression ont été réalisées toutes les 2

puis ~7 minutes sur film Ektachrome 64, 1/125 de

seconde à f/8 durant la phase partielle et 5 minutes à f/4 durant

la totalité en poursuite lunaire. |

|

Réalisez des prises de

vues espacées d'au moins 1°, soit 2 fois le diamètre de la Lune.

Sachant que la Lune se déplace de 15' par minute, un décalage de 1° entre

les prises de vues correspond donc à prendre une image toute les 4 minutes

(prenons 5 minutes par facilité). A vous de déterminer l'écart optimal qui donnera

le plus d'esthétique à la surimpression.

Seule

difficulté, lorsque la Lune entrera dans l'ombre

de la Terre, l'image sera très sombre et vous devrez facilement

multiplier le temps d'exposition par 5 ou 10. Tenez en compte

tout en évitant le filé qui détruirait la qualité de votre document.

Beaucoup

d'amateurs optent pour la facilité et si l'image du phénomène est

isolée de son avant-plan, ils prennent des photographies

individuelles avec un téléobjectif ou une petite lunette puis

réalisent un compositage par la suite, comme cela a été fait pour

la séquence du 15 mai 2003 présentée un peu plus haut.

Rappelons que le temps d'exposition maximum que vous pouvez utiliser pour que les

traînées des astres n'apparaissent pas sur le photocapteur est de :

T

: Temps d'exposition (secondes)

F

: Longueur focale de votre optique (mm)

D

: Déclinaison du sujet (degrés)

T

= 1000 / (F cos D)

Pour

des prises de vues générales et d'ambiance d'une éclipse ayant lieu à 40° de déclinaison et une optique de 24

ou 35 mm de focale, le temps d'exposition maximal sera respectivement

de 54 et 37 secondes. En réalisant des prises de vues exposées 5 à 10 secondes

durant la totalité vous avez largement le temps de réaliser des

expositions prolongées sans craindre le filé.

|

|

|

L'éclipse

de Lune du 27 juillet 2018. Se déroulant à l'apogée, c'était la plus longue éclipse

totale de Lune du XXIe siècle, avec une totalité qui dura près de 103 minutes.

A gauche, une photo prise par Sebastian

Voltmer

depuis la Namibie avec un Celestron NexStar 4SE équipé d'un

APN Sony A7S. Les deux petites étoiles sont Omicron capricorni.

Au centre, une photo prise par Pete

Lawrence depuis

l'Angleterre. A droite, une photo prise par Eric

Recurt

depuis Ténérife. |

Certains

APN compacts bas de gamme sont inutilisables pour

réaliser ce genre de surimpression car ils ne disposent en général

que d'une pose B limitée à 15 ou 30 secondes et certains ne sont même

pas équipés de téléobjectif. La meilleure solution consiste à

acheter un APN réflex ou hybride équipé d'un téléobjectif (zoom ou focale

fixe).

Avant

de vous attaquer à une éclipse de Lune, faites plusieurs essais au

cours d'une lunaison normale pour déterminer le temps d'exposition

sans surexposer l'image (c'est souvent le cas avec les APN compacts)

et obtenir des images régulièrement espacées de la Lune.

Dans la majorité des cas, l'avant-plan sera

surexposé du fait de l'accumulation des prises de vues individuelles

sur la même image. Pensez donc à compositer l'image de l'éclipse

avec une image de l'avant-plan prise juste avant ou après l'éclipse.

Cela demande donc que vous ayez un ordinateur à votre disposition

équipé de quelques logiciels de traitement d'image (par ex. Adobe Photoshop,

Iris, etc, cf. cette liste en anglais).

|

|

Eclipse

de Lune du 9 janvier 2001 photographiée par Giacomo Venturin,

Italie. |

Eclipse

de Lune du 20 janvier 2000 photographiée

par

Pedro Ré, Espagne.

|

L'autre

solution consiste à utiliser un téléobjectif ou un télescope pour

réaliser des gros-plans en couleurs de l'éclipse. L'image de la Lune

étant 109 fois plus petite que la longueur focale de votre optique,

photographiée avec un APN équipé d'un téléobjectif de 210 mm, comme

sur le document présenté ci-dessus, l'image de la Lune mesure moins de 2 mm !

Le sujet étant de très faible

luminosité, pour obtenir une image détaillée lorsque la Lune

prendra une couleur rouge cuivrée, qu'on travaille avec APN, une

caméra CCD ou avec un boîtier argentique, il est conseillé d'utiliser

des sensibilités de 200 ou 400 ISO. Progrès oblige, les

photocapteurs de nouvelle génération permettent d'utiliser des

sensibilités élevées tout en gardant un niveau de bruit très faible.

Vous

pouvez réaliser une seule photographie à chaque contact et au milieu de

la phase mais vous pouvez également augmenter le rapport signal/bruit et

donc la résolution de l'image en empilant une dizaine d'images prises au

même instant et en traitant ensuite les images individuelles sur

ordinateur.

Si

vous utilisez une webcam ou un APN compact, vous pouvez soit l'utiliser en mode

afocal (en retirant l'optique de la webcam), soit conserver son objectif. Dans tous les

cas utilisez un oculaire de grande focale (un 25 ou un 40 mm selon la

focale de votre instrument) pour contenir toute la Lune.

Si vous

travaillez avec un télescope catadioptrique, vous avez avantage à

ouvrir le champ pour réduire le temps d'exposition en utilisant un

télécompresseur de 0.63x. En passant de f/10 à f/6.3 par exemple, vous

divisez le temps d'exposition par 2.5 (temps d'exposition de 0.4 s au lieu de 1 s).

Toutefois

la tolérance de

mise au point est proportionnelle au carré du rapport focal f/D et

elle sera donc plus étendue si vous utilisez un rapport focal plus

élevé. Il faut donc trouver un justement compromis entre rapport focal

et précision de la mise au point. Ce phénomène intervient

surtout avec une caméra CCD et d'autant plus que la Lune prendra une

couleur rouge sombre, souvent difficile à focaliser, et plus encore

si vous utilisez une lunette achromatique... Bref, il y a beaucoup

d'éléments à concilier pour obtenir une bonne image en haute

résolution d'une éclipse de Lune.

A

voir : The Moon During a Total Lunar Eclipse

Time-lapse

réalisé par Wang

Letian

et traitement par Zhuang Jiajie

|

|

|

|

Eclipse

de Lune du 20 janvier 1999 photographiée par Barnes,

USA. |

Eclipse

de Lune du 24 octobre 2004. Photomontage de Fred Espenak, USA. |

Pour

les prises de vues en haute résolution, abandonnez l'idée d'exposer

correctement la région plongée dans l'ombre et simultanément la partie brillante

non éclipsée. La différence de contraste entre l'ombre et la

clarté dépasse plusieurs dizaines de magnitudes. Essayez plutôt

d'effectuer une mise au point optimale durant la totalité, c'est

déjà toute une prouesse si vous disposez d'un réglage manuel, et

ensuite montrez votre savoir-faire en trouvant la meilleure exposition

qui fera ressortir tous les détails de la surface lunaire et toute la

richesse des tonalités rouges-orangées. La technique HDR est bien

sûr la solution idéale pour enregistrer toute la dynamique du

phénomène mais elle exige plus de travail lors du traitement d'image.

Le

phénomène étant relativement fugace, à l'ère des APN et autres

CCD, il va sans dire que vous avez intérêt à mitrailler pour

choisir ensuite les meilleurs photos que vous traiterez sur

ordinateur. En effet, après la prise de vue, vous n'avez encore accompli que la moitié

du travail ! Comme tout bon photographe vous devez ensuite corriger

vos images sur ordinateur (éventuellement après numérisation si

vous travaillez encore avec les rares films inversibles exitants) :

correction de gamma, masque flou, empilement, compositage, photomontage,

etc) pour obtenir des documents comparables à ceux présentés sur cette page.

Vous

pouvez aussi filmer le phénomène ou réaliser des photos espacées

de quelques secondes seulement. L'avantage est que cela vous permettra

d'empiler les meilleurs images parmi toutes celles enregistrées afin

de diminuer le bruit électronique et accentuer les détails.

Objet

de contemplation, les éclipses reflètent fidèlement les lois de la mécanique

céleste. Nous connaissons aujourd’hui les moindres faits et gestes de

la Lune. Nous ignorons l’ensemble de ses effets, mais ses influences

n’ont plus rien d’occulte et son action sur les êtres vivants est

loin d’être démontrée. Seuls effets sensibles, sa force gravitationnelle

qui induit les phénomènes de marées sur Terre et les nombreuses perturbations

orbitales citées précédemment.

Pour plus d'informations

Sur

ce site

Ephemerides

Les

éclipses solaires

La

photographie numérique

Formulaire

pratique

Bagues

T et tubes allonges

Les

appareils photos numériques en astrophotographie

Sur

Internet

How

to Photograph a Lunar Eclipse, Nikon/Fred Espenak

MrEclipse, Fred Espenak

Eclipse

(éphémérides) NASA-GSFC

Shadow and Substance (éphémérides et

simulations), Larry Koehn

Les

éphémérides astronomiques, Jean Vallières

Bureau

des Longitudes (éphémérides)

More

Mathematical Astronomy Morsels, Jean Meeus, Willmann-Bell, 2002.

Retour

aux Sciences du ciel

Retour

sur la Lune

|