|

L'analemme

du Soleil

Texte

et illustrations d'Anthony AYIOMAMITIS

Notes

sur la prise de vue (II)

Les

points de théorie “critiques” à présent résolus il est temps de s’intéresser

à la prise de vue, au type de film à utiliser en conjonction avec un

filtre solaire et l’objectif photographique adéquat. Mon filtre solaire

est un filtre Mylar Baader ND5 transmettant un cent millième de la

lumière solaire. Un calcul simple permet de déduire que le temps d’exposition

doit être de 1/500e de seconde à f/11 sur un film couleur de 200

ISO (par exemple sur le Fuji Super HQ 200).

Afin de compenser l’exposition pour les jours durant lesquels il pourrait y

avoir de la brume ou un ciel couvert, durant l’hiver lorsque le Soleil

est bas sur l’horizon ou lorsqu'il n'est pas assez brillant suite à des

effets atmosphériques, j’ai décidé de surexposer chaque image de 3

stops et d'utiliser une vitesse d'obturation de 1/60e de seconde.

J’ai

découpé un rectangle de 60 mm x 60 mm dans une feuille de Mylar que j’ai

insérée entre le filetage du filtre porte-objectif de mon grand angle et

le filtre UV de 52 mm de diamètre. Le filtre a ensuite été vissé

prudemment sur l’objectif sans trop froisser le filtre solaire. Il faut

également savoir que le fait de froisser légèrement le film Mylar ou le

fait que sa surface ne soit pas totalement plane n’a aucun effet sur la

qualité de l’image.

A

télécharger : Exposure

Calculator

Un

programme de Michael A. Covington

Une

série de photographies ont ensuite été prises pour m’assurer qu’aucune

lumière parasite ne venait éventuellement frapper directement l’objectif

et que l’exposition choisie était bien adaptée à la photographie du

disque solaire, sans le surexposer.

Enfin,

il fallut considérer la stabilité du boîtier photographique et de sa

monture. Plutôt que de risquer une chute accidentelle d'un trépied au

cours des douze mois que durera le projet (il y au moins 43 chances qu’un

tel accident survienne), j’ai construit une monture en bois constituée

de deux pièces qui s'épousent parfaitement et adaptées aux réflex

Canon AE-1 et A-1 car il était impossible de laisser ces appareils

photographiques en permanence à l’extérieure en raison des

intempéries (pluie et hiver) (voir photographies ci-dessous).

La

première partie de la monture est constituée de bois aggloméré et est

fixée solidement à demeure à l’extérieur avec des vis de serrage de

charpentier, l’ensemble étant protégé des intempéries avec des sacs

de 20 kg de nourriture pour chiens (!) pour éviter toute dégradation du

bois par l’humidité et la pluie, ce qui ruinerait l’orientation du

système.

Voici

l'aspect de la batterie de 7 boîtiers réflex utilisés et du support de bois constitué

de deux parties :

La

seconde partie de la monture est attachée en permanence au boîtier

réflex – en badigonneant de la colle silicone entre le dos de l’appareil

photo et le support vertical en bois ainsi qu’entre la base du boîtier

et la monture – l’appareil et son support se posant et coulissant

très doucement sur la base laminée fixée à demeure à l’extérieur.

Un trou de 25 mm a été foré dans le support permanent du réflex Canon

AE-1 juste sous le bouton de rebobinage du film afin de réaliser

manuellement les prises de vue multiples de ce projet. Enfin, tous les

quatre mois j’ai ajouté un peu de colle silicone pour renforcer la

fixation entre le boîtier réflex et la monture.

Le

déclenchement de l’oburateur s’effectua à 06h00m00s TU précise.

Cette image comme toutes les autres fut précédée par un contrôle

manuel d’une horloge atomique, un "time server" situé auprès

de l’US National Institute of Standards and Technology (NIST)

grâce au logiciel (gratuit) “Atomic

Clock Sync V2.0”. L'heure précise peut également être obtenue en

écoutant certaines fréquences ondes-courtes

dédicacées à ce service.

Connectez-vous

aux Time Servers :

BIPM

(France) - NIST

(USA) - L'heure dans n'importe

quelle ville - ClockLink

Cette

mesure s'effectua dix minutes avant la prise de vue afin de calibrer mon

système avec le temps atomique définit par le NIST de manière à

obtenir une précision horaire de l’ordre de +0.5 seconde (car

même une déviation de quelques secondes dans le temps, et spécialement

vers la fin de l’été se voit parfaitement dans l’analemme final).

Première

tentative marathon

Pour

éviter toute vibration j’ai vissé sur le bouton du déclencheur un

câble souple et j’ai équipé le boîtier du Canon AE-1 d’une

nouvelle batterie pour effectuer une première série de 11 images de l’analemme,

en commençant à 06h00m00s TU le jour du solstice d’été (21 juin

2001) pour terminer début juin 2002.

Alors

que je correspondais par courrier électronique avec Dennis di Cicco au

cours des premières semaines de prise de vue du premier analemme, j’ai

été agréablement surpris d’apprendre qu’un analemme parfaitement

vertical par rapport au méridien, correspondant depuis mon lieu d’observation

à une exposition à 10h28m16s TU précise, n’avait jamais été réalisé.

|

|

|

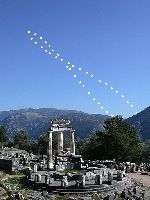

L'analemme

de 6h TU au-dessus du temple de Tholos,

l'ancienne Delphes. |

Etant

donné que le solstice d’été était légèrement dépassé, j’ai dû

déterminer l’époque à laquelle Mars se présentait exactement à

180° d’azimut (en plein sur le méridien sud) afin de calibrer l’emplacement

exact de l’appareil photographique et de sa monture par rapport à ce

point et pour éviter tout effet de distorsion avec l’objectif grand

angle ce qui me permettait d’anticiper plus facilement le cadrage de l’image

composite finale.

Une

fois ce travail terminé, un second analemme fut immédiatement réalisé

au moyen du second boîtier Canon A-1. Bien sûr l’avarice et

la détermination m’ont guidé tandis que quatre autres analemmes

(07h00m00s à 10h00m00s TU) ont été lancés peu de temps après ainsi

que l’objectif final qui consistait à réaliser un analemme complet

(photographié à une heure d’intervalle entre 06h00m00s et 15h00m00s

TU et à 10h28m16s TU précise pour le cas particulier du méridien).

Avec

six analemmes en cours de réalisation à la fin de l’été 2001 et la

rédaction de cet article durant plusieurs nuits, ce projet m’occupa

près d’une année non-stop mais il devait finalement me donner la

grande joie d’enregistrer le déplacement complet du Soleil entre son

lever et son coucher.

Avec

le temps tous les obstacles potentiels semblaient à présent être des

détails mineurs. Deux tremblements de terre (26 juillet 2001, Richter 5.7

et octobre 2001, Richter 5.2) n’ont eu aucun impact sur mes montures

fixées à demeure ou sur les analemmes en cours.

Mais

comme si la chance était avec moi, une période d’intempéries comme on

n’en avait plus connue depuis plus de dix ans s’abattit sur ma région

début novembre 2001, juste entre les périodes de photographies, où il

plut à verses durant quatre jours en provoquant des inondations sur le

versant de la montagne opposé au mien, me mettant heureusement à l’abri

de tout tracas, ce qui me permis de me concentrer sur les 11 analemmes

toujours en cours.

Toutefois

durant cette période j’ai réalisé a posteriori que j’aurai dû

construire mes montures permanentes en métal et ne pas utiliser du bois

aggloméré car exposé à ces fortes pluies, et malgré la haute couche

de protection dont je l’avais revêtu, le bois s'est déformé et je

devais fixer les boîtiers encore plus forts dans leur support pour

éviter qu’ils ne bougent. Mais en analysant les éphémérides durant

les quatre jours de pluie j’ai réalisé que l’impact aurait de toute

manière été négligeable même si j’avais dû postposer les prises de

vue de deux ou trois jours par rapport à la date prévue étant donné

que le mouvement journalier du Soleil dans le ciel au mois de novembre est

relativement “lent”. Toutefois durant ces quatre jours de tempête j’ai

perdu l’opportunité d’enregistrer une image multiple du disque

partiellement obscurcit du Soleil dans le dernier analemme (15h00m00s

TU) qui aurait pu me servir d’images de substitution pour les six images

réalisées des deux côtés de l’apex hivernal en raison de l’obstruction

physique provoquée par la montagne toute proche que je ne pouvais pas

éviter.

Les

conditions climatiques étaient potentiellement le facteur de risque le

plus grand à prendre en considération en raison des conséquences

désastreuses qu’un ciel couvert pouvait impliquer sur mon projet.

Nous y reviendrons dans la dernière page.

|

|

|

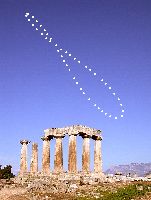

Analemme

de 7h TU au-dessus du temple d'Apollon, dans l'ancienne Corinthe. |

Aussi j’ai religieusement vérifié les prévisions météos un jour avant

chaque prise de vue ainsi que suffisamment tôt dans la journée

concernée afin d’avancer le cas échéant mes prises de vue d’une

journée dans l’éventualité ou surviendrait une période de pluie ou

un ciel couvert le jour venu voir le lendemain du jour considéré. Mais

je ne pouvais pas dévier ma série de photographies de + 1 jour en

raison de la symétrie qu’il fallait absolument conserver (verticalement

et horizontalement) dans les analemmes complets (la seule exception est

le point de croisement où aucune déviation n’est tolérée).

Alors

que mes deux premiers analemmes (06h00m00s TU et 10h28m16s TU) étaient

à moitié enregistrés, je fus contraint de dévier de ma sacrée règle

début décembre 2001. Je fus dans l'incapacité de réaliser des prises de vue durant

toute une journée et une pluie diluvienne accompagnée des plus fortes

chutes de neige comme jamais on en avait enregistrées depuis 39 ans m’empêchèrent

durant les deux semaines qui suivirent de photographier le Soleil à l’heure

prévue.

Ces

incidents provoquèrent beaucoup de “trous” indésirables juste avant l’apex

hivernal, constituant autant de signature caractéristiques de ces

analemmes en cours de réalisation (ils reflètent la fureur des dieux

grecs !).

Au

plus je pense à ces images multiples manquantes au plus je me dit que le

problème survînt pour la simple raison que j’ai voulu réaliser un

ensemble parfait d’analemmes du lever au coucher du Soleil.

En

vérifiant les prédictions météos pour l’exposition multiple

suivante, la période du solstice d’hiver du 21 décembre 2001 s’annonçait

avec une importante couverture nuageuse et je commençais à craindre le

pire. Avoir avoir eu la confirmation que le ciel serait couvert toute la

matinée du solstice d’hiver, j’ai officiellement accepté mon destin

et pris l’humble décision de recommencer tous les analemmes et de

renoncer à la centaine d’expositions multiples réalisées jusqu’à

alors.

A

cet effet, début janvier 2002 et bénéficiant d’un ciel parfaitement

serein, j’ai recommencé les onze analemmes de manière à couvrir une

année calendrier complète, une caractéristique qui ne figure dans aucun des analemmes

réalisés jusqu’à ce jour (l’analemme de HJP

Arnold décrite par di Cicco était proche de l’année calendrier

puisqu’il fut réalisé entre janvier 1988 et janvier 1989). Bien

que très déçu de devoir renoncer à autant de travail et d'avoir perdu

tout ce temps, j’ai donc décalé les analemmes complets de six mois

(en considérant qu’il n’y aurait plus d’évènements compromettant

à l’avenir), en prenant le risque que le premier analemme

parfaitement vertical pris au méridien soit réalisé par quelqu’un

d’autre plus chanceux que moi. J’ai donc à nouveau lancé les dés

pour les douze mois à venir, cette décision offrant l’avantage de me

permettre de commencer et de terminer tous les analemmes à la même

date ainsi que de représenter le mouvement du Soleil à travers le ciel

durant exactement une année calendrier.

J’ai

donc réfréné mon désir de poursuivre les expositions multiples et j’ai

simplement attendu que les mois passent jusqu’au 3 et 21 décembre 2002,

dates auxquelles j’ai pu heureusement rephotographier les images

manquantes pour couvrir les jours qui n’avaient pas pu être

enregistrés au cours des douze mois précédents.

De

la même manière, j’ai sciemment sauté les images du 12 janvier 2002

afin de rétablir la symétrie horizontale. Mais cette fois en perdant

deux images par analemme, bien que la solution paraisse appropriée, elle

ne fut pas judicieuse car la symétrie verticale avait déjà été

affectée par les images manquantes du 3 décembre 2001 et elles ne

pouvaient pas être récupérées.

Prochain chapitre

Deuxième

tentative marathon

|