|

L'analemme du Soleil

|

|

|

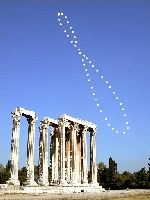

L'analemme

de 10h TU au-dessus du temple de Zeus, à Athènes. |

Texte

et illustrations d'Anthony AYIOMAMITIS

Les

problèmes et leurs solutions (IV)

Initialement,

mes idées concernant les problèmes potentiels qui pouvaient survenir et

leurs solutions ont porté sur la météo. J’ai toujours eu le sentiment

que le ciel de Grèce était suffisamment clair et stable pour oser

défier les trop célèbres ciels noirs du désert d’Arizona et c’est

un facteur que j’ai à nouveau formellement confirmé tout au long de ce

projet qui s’étendit sur pratiquement deux ans (voir Table

3).

Mais

j’ai bientôt découvert que mon véritable défi résidait dans l’avance

automatique mais accidentelle du film qui, de manière répétée, ruina un

certain nombre de mes analemmes (heureusement cela se produisit durant la

première tentative me forçant à recommencer près de trois mois plus

tard que la date que je m’étais fixée). Une

condition et un objectif clés de cet exercice qui s'étendit sur plus de 12 mois

furent de déterminer les valeurs reprises dans le tableau 14 à partir des

analemmes actuelles – en lieu et place des valeurs théoriques

publiées dans l’article de di Cicco[2].

J’ai

donc voulu utiliser non seulement le même objectif réflex (24 mm

f/2.8 Canon FD) pour l’ensemble des 473 surimpressions (11

analemmes contenant chacun 43 images) mais également les mêmes

boîtiers compatibles avec cette optique.

Les

deux réflex Canon A-1 disposent d’un bouton spécial pour les

surimpressions (expositions multiples) qui facilite l’exercice.

Par contre les réflex Canon AE-1 qui sont

également tout à fait compatibles avec les optiques FD ne disposent pas

de cette fonction et le photographe intéressé par cette fonctionnalité

doit user d’une méthode peu orthodoxe pour y parvenir en rebobinant le

film et le faisant à nouveau avancer pour activer le déclencheur.

Certains

dos du Canon AE-1 présentent assez de friction mécanique pour déplacer

légèrement le film même lorsque le bouton de rebobinage a été

enfoncé – une fois que le film se

déplace, et même légèrement, le bouton de rebobinage revient en

arrière et réengage l’avancement du film, rendant la méthode de

retour en arrière inutile. Malheureusement c’est cet infortuné

scénario qui a ruiné de manière répétée plusieurs de mes analemmes

durant les 2 ou 3 premiers mois de ce projet. Pour les trois “problèmes”

rencontrés avec les Canon AE-1, je découvris bientôt que je devais

fermement maintenir dans sa position le bouton de rebobinage situé à la

base du boîtier en utilisant un petit tournevis à tête plate pendant

que j’avançais le levier du film d’une image. Avec le quatrième

boîtier Canon AE-1, à une occasion le 26 septembre 2001 (analemme de

09h00m00s-10h00m00s TU) j’ai été surpris d’avoir totalement oublié

ce modus operandi, ce qui ruina un autre double analemme en cours,

perdant ainsi l’équivalent de quatre semaines d’imagerie.

Au

boîtier Canon AE-1 qui me posa le plus de problèmes j’assignai par la

suite la tâche de réaliser un seul analemme (15h00m00s TU) en

réduisant le nombre d’expositions multiples de 86 (double analemme) à

43 (analemme simple).

|

|

|

L'analemme

de 10h28m16s TU au-dessus du Parthénon d'Athènes. |

Toutefois j’ai dû

recommencer à cinq reprises les prises de vues réalisées au moyen de ce boîtier; à la cinquième et

dernière tentative j’ai décidé de mettre ce réflex en retraite

anticipée et je l’ai personnellement expédié sur orbite[3]

en profitant de l’occasion pour le remplacer par un nouveau modèle,

cette succession d’évènements clôturant définitivement cette “tragédie

grecque” sans fin.

Avoir

avoir connu de fréquents départs avortés impliquant tous mes nouveaux

boîtiers Canon AE-1 et après avoir perdu suffisamment d’images

multiples rassemblant globalement l’équivalent de trois analemmes, j’ai

préparé une check-list (Table

4) afin d’éliminer autant que possible tout retard futur ou

accident potentiel.

Au

lecteur intéressé par la réalisation des analemmes au moyen de réflex

Canon de la série A je conseille vivement de choisir le boîtier A-1

puisqu’il dispose en standard d’une fonction de surimpression qui est

vraiment adaptée à ce projet. Par comparaison, les cinq Canon AE-1 que j’ai

utilisés m’ont tous contraints à recommencer au moins deux fois les

analemmes en raison des défaillances qu’ils présentaient en utilisant

la manière peu orthodoxe de réaliser les surimpressions comme je l’ai

décrit un peu plus haut.

Cela

m’a rappelé avec peine une des histoires classiques de la mythologie

grecque dans laquelle Hadès punis Sisyphe en l’obligeant à rouler une

grosse pierre en haut d’une montagne et en la laissant rouler sur l’autre

versant une fois arrivé au sommet; Sisyphe fut condamné à refaire ce

travail pour l’éternité !

Cela

dit, mon coeur s’arrêtait presque de battre chaque fois que je dû

enclencher le levier d’avancement du film sur mes différents boîtiers

Canon A-1 et AE-1 car la moindre avance accidentelle aurait provoqué la

perte de l’analemme complet (ou de plusieurs d’entre eux si j’avais

enregistré plusieurs analemmes sur une même image) rendant tout le

travail accompli sans plus aucun intérêt ! Bien sûr cette arythmie

cardiaque s’accentua et alla de pire en pire à mesure que les analemmes

progressaient entre les avances accidentelles du film.

|

|

|

Analemme de

11h TU au-dessus d'Athènes.

|

Concernant

le champ photographié par l’objectif grand-angulaire de 24mm f/2.8 Canon

FD (couvrant 53° x 74° en mode paysage), son étendue est telle qu’il

fut possible de tenter de photographier deux analemmes sur la même image.

Il fallut pour cela placer précisément la monture permanente vis-à-vis

de ses repères en azimut et porter une grande attention à l’élévation

du boîtier photo ce qui constitua un exercice très difficile qui laissa

peu de place à l’erreur. A partir des chiffres repris dans la Table

1, la tolérance en élévation pour le double analemme réalisé à

09h00m00s-10h00m00s TU (élévation de 48.8°) est telle que l’erreur

est inférieure à 10% ou, pratiquement, inférieure à 5% dans les deux

directions.

Cette

tolérance était encore plus faible pour le double analemme réalisé à

11h00m00s-12h00m00s TU pour lequel la variation

en élévation fut de 49.3°. Une bénédiction sous-jacente fut de

découvrir que si une erreur se produisait dans l’installation physique

à proprement dit des appareils photos et/ou dans le positionnement de la

monture par rapport respectivement à l’élévation et l’azimut, un

analemme complet pouvait encore être réalisé une fois l’exercice

terminé.

Mis

à part un boîtier réflex capable de réaliser des surimpressions, un

objectif grand-angle et un câble souple de déclenchement pour éviter

les vibrations, je vous conseille d’utiliser un viseur à angle droit

(tel que le Canon Angle Finder B) pour faciliter le cadrage des analemmes

(surtout lorsque aucune erreur n’est tolérée comme c’est le cas avec

les analemmes doubles) et pour surveiller l’évolution de la prise de

vue car pour cinq des onze analemmes réalisés durant l’année, la

déclinaison maximale du Soleil dépassait 65° d’élévation et il

aurait été impossible d’observer l’image à travers le viseur sans

cet accessoire bien commode.

|

|

|

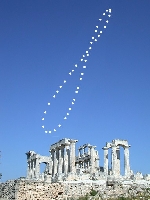

Annalemme

de 12h TU au-dessus du temple de Aphaia (490-480 avant notre

ère), Athènes. |

Un

point que nous n'avons pas évoqué mais qui parut évident après coup

est le fait que la cordelette qui est attachée au boîtier se balade

librement lorsque vous avez l’appareil en main. Ces “straps” sont

fixées à des crochets solidaire du boîtier et elles finissent par

endommager les points de fixation permanents que vous avez repérés et

fixés avec de la colle silicone. Ceci ne se produisit non pas une fois

mais deux fois durant là première tentative marathon et je résolus le

problème durant la seconde tentative en retirant purement et simplement

les cordelettes de leurs attaches. A une occasion l’accrochage des

straps fut tellement bien ancré dans une appendice un peu trop apparente

que le boîtier réflex fut complètement délogé de la monture dans

laquelle il était a priori solidement maintenu (une autre reprise à

zéro !). Pour éviter tout problème retirez donc la cordelette des boîtiers

réflex.

Une

considération subtile qui mérite d’être mentionnée est le changement

d’heure au printemps et en automne lorsque les montres et horloges

doivent être ajustées à l’heure d’été ou d’hiver, les avançant

ou les reculant respectivement d’une heure. J’ai (presque) toujours

travaillé en TU durant les 21 mois qu’a duré cet exercice afin

d’éviter toute confusion et, plus important, de devoir recommencer mes

prises de vues. Toutefois, cela ne m’a pas évité fin avril 2002 de

photographier les analemmes de 06h00m00s TU et de 07h00m00s TU une heure

plus tôt que prévu pensant que je travaillais en heure locale comme s’était

encore le cas quelques semaines plus tôt.

Le

même incident survint à nouveau mi-octobre 2002 quand l’analemme de

09h00m00s TU fut réalisé avec le boîtier de l’analemme de 08h00m00s

TU suite à cette même confusion. Ces

trois images du Soleil ont été corrigées par traitement numérique et,

heureusement, cet incident n’a pas eu d’effet négatif sur les images

finales des analemmes sur lesquels les disques solaires auraient pu se

superposer. Les analemmes de 07h00m00s et 08h00m00s TU ont toutefois été

recommencés en 2003 et ce sont ces derniers qui sont présentés sur

cette page.

Dernier

chapitre

Le

facteur météo

|